罗毓嘉很年轻。他是《中国时报》老牌子专栏「三少四壮集」目前为止最年轻的作者。顾名思义,这是一个以三丶四十岁作家为主要阵容的专栏,而罗毓嘉还处于「无条件舍去还是二十」的年纪。 罗毓嘉很爱笑。即使接收到的是一些并不太俏皮的话,他也毫不吝啬丶无预警地爆出一阵大笑,洪亮,甚且灿烂。

罗毓嘉很爱笑。即使接收到的是一些并不太俏皮的话,他也毫不吝啬丶无预警地爆出一阵大笑,洪亮,甚且灿烂。

他的年轻,他的爱笑,让人对他文字中的厚重和深情感到困惑,并且担忧。包括「诅咒他当一辈子诗人」的好友,也在为他诗集所作的序中说:「如果当个诗人真得这样直视生命的困境丶不断地挖啊挖的,我又好想叫他别疯了好好过日子,这样或许会开心一点。」,不过,「又没人能保证当只笨猪就一定可以快乐。」

所以,很年轻的罗毓嘉,才刚在商业出版中接受考验还被称为「新人」但已经写了十多年的罗毓嘉,会坚定地说「只有这件事情不能放弃」,因为他知道,「只要一直写,文学就会对写作者发生意义。」

不能或忘的青春居所

罗毓嘉的个人简介是这样开头的:「1985年生,建国中学红楼诗社出身……」。建中以及红楼诗社是少年诗人的青春居所,又犹如一个座标,一切由此出发。这间常被戏称为「台北一中」的男校,在罗毓嘉的口中是一所「怪人丶奇人特别多的高中」,成绩优异者有之,精于歌唱丶舞蹈丶琴艺……也大有人在,「而且都很顶尖丶很厉害。」罗毓嘉笑说,自己则是凭着写作在建中「小有名气」。而红楼诗社因为代表建中参加台北市诗歌比赛,经过诗歌朗诵的训练,他建立起自己诗歌语言音律的潜在模式。

不过,诗人写诗当然很少在教室的课桌上。在某一些午后,少年诗人会俐落地翻越建中围墙,往台大和师大校园周围的小巷弄走去,寻找一家适合写诗的小咖啡馆。「灯光OK,气氛OK,重点是有一张好写的桌子。桌面的材质,椅子跟桌子的相对高度,弯下去有某一种的姿势,然后写出来很顺,这些都是需要经过试验的。」罗毓嘉说,不同空间对于写作的内容一定有所影响,所以每一首诗作的末尾,他都会署上时间丶地点。

「日夜坐在咖啡馆的窗前给情人写情书」的诗人,迷恋着笔与纸之间的距离,直到现在,他仍有80%的诗以手写完成。「我很讲究诗的节奏,那个节奏跟我的手写速度比较配合,也跟我的朗诵速度比较配合。写诗的时候,我希望能达到一种『自然速度的调和』。手写比较慢,所以在写这个字的时候脑袋是去想下一个字或下一个句子,其中的时间差会构成整个书写当中的弹性——在写下一个词句之前,脑袋还有余裕临时转弯。」

「〈自传〉写于19岁,是最能总结整本书的作品,架构比较庞大,语言上的使用也比较稳定。」但在我看来,其中一首〈少年布尔乔亚的自言自语〉,却反映了罗毓嘉自少年时期就一直关心的事物丶议题,所呈现的姿态真实丶尖锐丶坦率,它可能没那么诗意满溢,却像是左派少年的一种自我宣示:「我决定自己的方向拒绝与苍蝇一同飞翔起舞/手执一支钢笔为这座城市夹缝中求生的生命们书写/我的小说丶我的诗丶只因我爱所以我敢/以华丽姿态站立街头自言自语。」

2007年6月30日,罗毓嘉的咖啡人生第一次死去,往日最常驻守的「挪威森林咖啡馆」结业了,他说,「青春过去了,也就只好认真长大」。青春的铁门拉上了,但总是会想要回去,也总有一些重要的东西会留下。

书写是因为,害怕遗忘自己

罗毓嘉在参加政治大学新闻系甄试时,面试老师丢出了这样一个问题:「你说你喜欢写。但新闻工作者的生活是很忙碌的,『写作』这件事情会不会被你所放弃?和『生活』相较,你要如何维持自己的『兴趣』?」他回答说:「我可以。没道理不行。」那么即时的反应,罗毓嘉把它归因为建中时所建立的自我肯定。「这件事情不能放弃」一直没有改变,但内涵就随着写作日久而不断转变。

「如果不写诗,我会觉得难以为每一个片刻的自己留下记录,那是潜意识里害怕遗忘自己的情绪。写诗对我来说是源自于自我的不稳定性,以及对这种不稳定性的担忧所引发的驱力。这种『自我的焦虑』所围绕的核心是,帮助我厘清自己丶了解自己丶盘整自己。诗最重要的一个功能,就是用语言去表达语言通常无法表达的东西。那个记录所能够完整留下的就是当时的状态,就算它是不完美的,不精准的,失去重心的。」

对罗毓嘉来说,作品就是切片,即使从单一作品中无法看出完整的东西,但把横向的切片立体堆叠起来,就会成为一个最逼近完整的「我」的全图。所以在写作的每一个当下,他会动用一切的可能把当时的状态留下来,这样才能在日后重读时,快速地召唤出当时的情景和心理状态。他甚少修改自己的诗作,偶尔作出目的性的修改,但作者版本就是诗作完成的那一瞬间。

相对于凭着一股「呆呆向前冲的勇气」就编整完成的《青春期》,《婴儿宇宙》历经两年多的调整,抽换篇目丶重新编排,在这个过程当中,罗毓嘉也为每一个版本的篇目各写下一篇序/跋,因为「抽换和留下之间肯定会有某一些意义出现,而令当时的我产生不同的想法」。这是意义发生之时,也是传统出版相较于网路发表的价值所在。「部落格是密集性丶时间性的,它完整记录了我的历程。但透过传统出版,在编排的过程里我经过大量的思考和反刍:这些作品应该用什么样的方式集结起来,从而产生一种新的意义或阶段性的意义?这个成果是难以从分散的作品中看出来的。」

全面抽掉2005至2007年诗作的《婴儿宇宙》最终版,罗毓嘉形容它是一个平衡的版本,帮助他从2005至2007年的震荡中恢复,也让读者更能心领神会到某些难以言喻的片刻。

罗毓嘉一直相信,「只要一直写,文学就会对写作者发生意义」。「在写的时候只是想把当下的意义留住,但当你回头去看,随着不同时间尺度而拉开的视角里,它所呈现出来的意义会有不同的折射。因为我不知道未来会怎样,所以我一定要继续写。正如我一定是要经过了2005到2007年,我才能说『那是一段鬼魅般的时间』;如果我当时没有写下来,它反而会变成一片空白,也就从无得知当时所发生的事情对我所造成的影响的深度跟广度。」

人生在世,各有所命;情入膏肓,终尔有言

在恋爱时写别人的事

为了保持清醒,为了准备好

勇气与冷漠

面对有天即将毁坏的世界

总在失恋后写自己的事

为了

世界毁坏也与我无关

——罗毓嘉日记·2008/10/18

2004年,罗毓嘉在「无名小站」开设部落格,他的书写习惯在此养成,他把这看作是自主出版的管道。上面有他手写后key in的诗作,有自认不成熟的小说,也有大量的学术作业和论辩文章,而穿梭其间最多的还是日常记录。部落格经过搬迁,随着人生轨迹的转变也在内容上各有侧重,但持续的书写从未停止。

作为一个窥视者,你或可得到一些线索,面对那些终究不可解的诗句时有某种笃定:「哦!它们是来自于……」,因为罗毓嘉说过,「至少我一直,一直都是很诚实的」;但拿自己人生说谎的罗毓嘉又会把日常素材进行拣选丶重新组合,复写为更精致也更如迷宫的散文或小说,「最重要的是感情的真实,而不是事件的真实。因为写作者在书写的当下只是为了对某一种情感负责而已。」

作为一个窥视者,你或可得到一些线索,面对那些终究不可解的诗句时有某种笃定:「哦!它们是来自于……」,因为罗毓嘉说过,「至少我一直,一直都是很诚实的」;但拿自己人生说谎的罗毓嘉又会把日常素材进行拣选丶重新组合,复写为更精致也更如迷宫的散文或小说,「最重要的是感情的真实,而不是事件的真实。因为写作者在书写的当下只是为了对某一种情感负责而已。」我像发现宝藏一样地「拆穿」他:「那到底《倾城之恋》是可作为还是不可作为生命的蓝本呢?」罗毓嘉哈哈大笑:「〈青春期〉是恋爱时写的,〈男身〉是失恋后写的。」那么,我就知道了,少年诗人在恋爱时认为「虽然大人说 崇尚爱情/对青少年的成长有不良影响/但我仍愿把倾城之恋/当作生命的蓝本 去写/属于我自己的小说」(出自〈青春期〉,收录于《青春期》),在失恋时「知道倾城之恋不足以成为/生命的蓝本 因此/荒人 也许正是下一个/你所向往的原型」(出自〈男身〉,收录于《青春期》)。

如果说每个人都有一些爱情信条,那罗毓嘉在那些或晕眩或倾斜的时刻所记录下来的思绪,无疑印证着他如何「无可救药地投入」。而其实,沉沦至底是无需假装的。在爱情里不断辩证,只不过是为了自我存在的证成。他说,「到处都是地狱,不相爱,即如死灭」,他喃喃重复着黄碧云的话,「温柔是,包容并静默,不怨不问,不忧伤」。但正因为是自我辩证,背光还是向阳不过就是转个身而已。

关于爱的距离,他在青春期如此描述:

话语是那样地冰冷

「为什么我们不拥抱」

因为

我光用想像都觉得自己早已

过于爱你

——〈AIR〉,收录于《青春期》

后来他说:

若我肢离你时你是寂静的,雨后的树木皆绿着。

认清寻常给你胳肢发笑的胎记,

握着你的手指,细数骨节并模拟各种折屈,

我喜欢在更近更近处,再听你弹支小曲。

——出自〈肢离你〉,收录于《婴儿宇宙》

细腻的描写,使得罗毓嘉的情诗显得分外温柔。只不过,那可能是黄碧云的那款温柔,带有隐然的暴烈,和深沉的悲伤。他以前常说:「反正,到最后还不是一样会分开。」自语说多了,有时会成为诅咒。分开后,他只有不断地对dear desperado抒情:

dear desperado,如果有一首诗为你而写

那必定关乎于我的各种卧姿

让我们暴露地拥抱,让我熟习宽慰与约束

让我再次成为婴儿,再次去爱,像不曾被伤害过那样

但恋爱对罗毓嘉来说,大概就是那个「比天空还大的」passion,他必然要与别人相爱。关于爱与关系丶欲望丶幸福,他已想过很多。「你现在认为爱能指向幸福吗?」「我还是觉得爱不一定指向幸福,不过爱可以带来幸福,有的时候可以,有的时候不行,但现在是成立了。」随即传来一串充满幸福的笑声。

别人的伤痕,我们要记得

爱情发生的时候只是两个人的事,但终会惹来世俗眼光的打量。

罗毓嘉知道,自己平淡安逸地长大,但不表示这个世界是安全的。

2002年,罗毓嘉进入政治大学接受「关注众人之事」的新闻教育。2003年,台北举行第一次同志大游行时他就在人群当中,至今每年都会参加。承袭着建中那个敏感而质疑世界的左派少年之姿,他在学术研究中打开了社会批判的视角,在参加同志运动的过程中系统地吸收了性别议题和公共议题的资讯,后来关注领域更扩及广义的弱势族群的权益问题。

为了告诉别人,「他们以为对的事情不一定是对的,他们以为错的,也不一定是错」,罗毓嘉在BBS上和别人笔战,写了一篇又一篇文章,拆解自己,拆解他人。在这当中,他一直思考着:所谓文学作为一种社会运动或者议题阐述的工具,所能达到的效度在哪里?「最开始的时候读了一些东西,但又好像读得不够多,很急着用一种掉书袋的方式告诉别人『就是这样』,但那在大多数情况下反而造成沟通的无效。在研究所以后,我的论述比较倾向于在理论的架构下以迂回的方式达到我的目标。我不直接说道理,而是透过抒情式的论理对我核心关怀的对象进行敍述。它不是很理性地去『告诉』你什么是对的,而是让你『感觉』什么是对的。」

但在社会改革中,最重要的还是行动力。罗毓嘉说:「文字作为行动的后盾,它可以成为行动的拓展,但它不是行动本身。文字必须指出我们要去哪里,以及我们可以怎么去,但是我们要去的时候还是要站起来,然后开始走,这是关键。而同志运动相对来说是一个观念上的改变,它要改变的是人们的思考方式跟看待事情的方式,所以论述在里面是非常重要的一环。相对而言,这个行动本身就包含了把这些论述的内容传达出去,以及改变你身边的人,在发生某些事件的时刻,你必须站出来去传达你的思想。」

台湾是一个相对而言民间具有更高能动性的社会。但民间团体的动能有其极限,罗毓嘉认为「必须认清所谓从下而上的改变的极限在哪里。极限被划出来之后,接下来的工作,就必须从上而下去做制度面的改革。这样才能够把私部门的努力极大化,把极限的界线弭平掉,最后才会造成全面性的效果。」这是他对于社会运动的想像,他说再给自己十年,再给这个社会十年,他相信世界会改变。

台湾是一个相对而言民间具有更高能动性的社会。但民间团体的动能有其极限,罗毓嘉认为「必须认清所谓从下而上的改变的极限在哪里。极限被划出来之后,接下来的工作,就必须从上而下去做制度面的改革。这样才能够把私部门的努力极大化,把极限的界线弭平掉,最后才会造成全面性的效果。」这是他对于社会运动的想像,他说再给自己十年,再给这个社会十年,他相信世界会改变。现在在搜索引擎上输入「罗毓嘉」三个字,靠前又频密的可能不是他的诗作,而是某个新闻机构的记者罗毓嘉所撰写的新闻。台大新闻所毕业后,他成为一名财经记者。还不待我发问,他就笑着说:「大家似乎对我又写诗又跑财经新闻的这种身份切换所产生的冲突非常感兴趣。」我点头如捣蒜。「冲突是一个调整的过程,但它不会是一种结果。如果把冲突视为结果,那就证明你的调整不成功,就要继续调整。(大笑)固然我一直被这个工作所影响,但它如何被我内化,我如何有意识地避免坏的影响,留下好的影响,这个筛选工作才是最重要的。」

「如果有一件事是重要的,现阶段的你认为什么事情是重要的?」我问。

「认真生活。」他大笑着说,「工作一年来,我还没有办法真正为工作上所碰到的事物跟我过去的生命经验与信仰之间所产生的擀格找到出口。我曾经害怕心里面那个『左派少年』由于我身处资本主义的共犯结构而慢慢不见了。我要把它确立下来,但在这个位置上我能够为我原本所信仰的那些事情做点什么呢?比如说,我还是关心分配不均的问题。记者工作在获取资讯上的便利性,让我更能接触到这个体制运作的核心方式。当我对资本主义有更进一步的认识,也许就能够回过头来为我原本关心的问题找到一些可能的解答。」

本文原载:《书香两岸》October 2011总第30期;摄影:罗毓嘉

《乐园舆图》

作者:罗毓嘉

出版社:宝瓶文化

出版日期:2011年05月06日

语言:繁体中文

ISBN:9789866249457

装订:平装

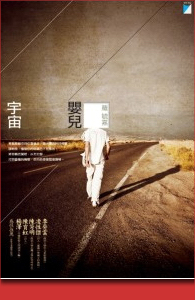

《婴儿宇宙》

作者:罗毓嘉

出版社:宝瓶文化

出版日期:2010年07月13日

语言:繁体中文

ISBN:9789866249129

装订:平装