他守著一个死亡的秘密过著一般人过的日子,心里头是什麽滋味?而我,以及当时的台湾社会,正逼著他那麽做。

乍听到前男友过世,当然会难过。但在那人之常情的难过底下,却流窜著更深层的悲伤。我那时不太能够理解是怎麽一回事,只是很清楚,那股悲哀使我无法生他的气。我当时的男友倒是气坏了。他觉得对我隐瞒实情是非常不负责任的行为。我可能因此而被感染。

他说得没错。只是,当时我唯一想做的,就是把所有的旧照片搜集起来,排列在相簿里,重新地再看一看,揣摩著他自知大限已近,还在野柳搭著我的肩,对著镜头微笑时,心里到底在想些什麽。

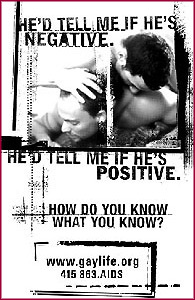

为什麽他不告诉我真相?他是医师,不断地规劝周遭的朋友去检验,更在我刚出道时给我灌输安全性行为的知识。为什麽却不肯告诉我已被感染的真相?

我永远不可能知道答案,但能猜得出一二。

如果他告诉了我,我还会和他在一起吗?说实话,不会。绝对不会!

在九十年代初,艾滋病对我而言是美国三藩市的问题,一件很遥远的事。我不能想像身边的人会是带原者。要是他真跟我说了,我恐怕只会被吓坏。我想,他是知道的。

你或许 开始明白我那时为什麽如此难过。艾滋病的耻辱烙印使他无法跟所爱的人说真话。

他守著一个死亡的秘密过著一般人过的日子,心里头是什麽滋味?而我,以及当时的台湾社会,正逼著他那麽做。

我该如何释怀?多年后才霍然感悟,原来我一直在歧 视著我的男朋友。

我们看待艾滋病患时也犯了同样的毛病。我们知道他们存在,偶尔也会讨论一下艾滋问题,但请别靠得太近嘛。试想想,艾滋病患同志感受到这种隐讳型歧 视时,心里头又是什麽滋味?

歧 视犹如禁忌,常常是隐讳的。比如一个对同志怀有偏见的社会,它不会承认自己有偏见,反而会自认为拥有高超的道德标准。人们会说:没有哇,我们不是很公开地在讨论同性恋问题吗?我们根本就没有歧 视你,但请你也别在孩子面前这样呀!身为同志,我们可就很清楚,所谓的「问题」、「孩子」是怎麽一回事。

话说会来,我们看待艾滋病患时也犯了同样的毛病。我们知道他们存在,偶尔也会讨论一下艾滋问题,但请别靠得太近嘛。试想想,艾滋病患同志感受到这种隐讳型歧 视时,心里头又是什麽滋味?

我记得几年前新加坡的必要剧场和星洲唯一公开身份的艾滋患者周先生合作了一出独白话剧,由周生扮演自己,夫子自道得病后的心路历程。在中场的观众问答项目里,一名观众问说:「请帮我了解你,我该怎麽做才帮得上你呢?」那是奇妙的一刻。

在那一瞬间,舞台上的周生突然不再是个艾滋病毒的骷髅表征、一个性滥交的同性恋者、一件供人猎奇的演员,而焕然是个活生生的、具备七情六?j五腑六脏、有待於被尊重、理解和体谅的普通人。

歧 视的轻重从隐讳维妙,可一直发展到惊世骇俗。骇俗一例,试看美国的法威尔牧师:「艾滋不惮是神对同性恋者者的惩罚,更是神对接纳同性恋者存在的社会的惩罚。」隐讳一例,我对前男友之一般便是。

歧 视的筋骨核心是对他人不幸的冷漠。它在理直气壮地说:「那是你自己的错,请站远点,没事别巴巴地跑过来。」,对照一下:「请帮我了解你,我该怎麽做才帮得上你呢?」,冷暖分明。

作为性向少数分子,我们对歧 视都曾经亲身领教过。那就别再歧 视他人吧。我们难得会歧 视得骇俗,但难免有时会维妙得把自己也给蒙蔽了。我们应该可以做得更好些。

三藩市亚太保健中心总裁约翰圣多士曾给了我这点子,现在拿出来与大家分享。

如果你认识一名艾滋患者,那就跟你的家人朋友出柜说你自己是名艾滋患者的朋友。告诉他们你跟他的一些点滴(当然不必指名道姓),帮助他们以平常心看待他,让他们从你身上学会体谅和理解、学会不必花颜失色。如果你不认识任何艾滋患者,那就开始在当地的艾滋组织里当当义工。很快地你就会有朋友了。

要是你已觉得同志出柜很艰难,试想想出柜为艾滋患者会难多几倍?实在没有必要等待另一位像周生那样勇敢的患者再出柜,通过他来说服有关当局重视艾滋歧 视问题。你希望你的朋友在这种歧 视下再熬多久呢?今天就付诸行动吧!