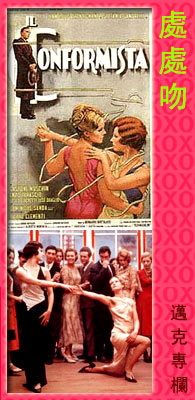

炫目的?茏鳌锻?鳌罚?he Conformist)有当时颇破格的同志心理描写,若得这样一个近乎性感的海报男孩招徕,揭竿而起的义勇军就算不倍增,起码多了可以壮胆的体面装饰品。

在那个石墙事件刚刚由报纸头条渗进日常生活的时代,银幕假如响起肆无忌惮的声援,对起步的运动恐怕有不可估量的鼓舞作用──你可以想像,如果《断背山》於七十年代初就毅然矗立在地平线,存在意义会比三十年後才出现在怀旧明信片上大多少吗?

尤其那是一把来自旧大陆的年轻声音,明亮、摩登、有知识份子色彩。既然法国新浪潮诸公摆明车马只对沟女有兴趣,指望实力最雄厚的阵营遣派救兵无疑异想天开,退而求其次,意大利崇尚高达的新晋诗人实在不赖。

他正式执导之前当过帕索里尼跟班,炫目的?茏鳌锻?鳌罚?he Conformist)有当时颇破格的同志心理描写,若得这样一个近乎性感的海报男孩招徕,揭竿而起的义勇军就算不倍增,起码多了可以壮胆的体面装饰品。

现在回顾,当然啼笑皆非。被影评人只手造就而平步青云,《巴黎最後探戈》是影史上最昭彰的个案,舞池?揽头揽颈的假如换了两只雄鸡,谁敢担保??悄芟裼当б煨缘穆砹?桌级纫话闵?鼋鸬埃?br />

宝莲基尔(Pauline Kael)的忠实读者再盲目崇拜偶像也必需承认,影评界天山童姥的基因神经线素来不算发达,就地取材使用白脱油进行肛交的变成男男,她未必会慷慨搬出《春之祭》抬举。而没有她的鼎力支持,一部荒腔走板的欧陆艺术片最多只能在数目有限的小影院轮?h,根本没本事唱成举世瞩目的主旋律。

更关键的疑问,是贝托鲁奇能否拍出一部值得同志骄傲的同志电影。纵使假设性的问题很难实牙实齿对待,不幸地我努力加加减减,也一直找不到可以配搭出正面答案的方程式。最简洁的?明是他的不坚持:两男的探戈由一男一女表演,丝毫没有意义上的差异?果真如此,他就?定不是一个能够敏锐处理同志题材的导演,像法斯宾达和艾慕杜华。

再从他後来的作品推测,一样不乐观。由保罗鲍尔斯(Paul Bowles)原著改编的《情陷撒哈拉》(Sheltering Sky)最可以看出他心底的情?j地理状况:那是一片茫茫的沙漠,绿州不过是海市蜃楼,别希望会?ハ钟芯让?δ艿母事丁D兄鹘堑淖费靶槲奁?欤?稚弦徊悴恢??钢饕濉沟拿览雒嫔矗?厦鞯剞?避了在镜中照见真正的自己。鲍尔斯所有小说普遍散发的神秘感,不过是名目堂皇的烟幕,惺惺相惜的贝托鲁奇把它视作畅?性俱乐部的护身符,自欺事小欺人事大。

最新的《戏梦巴黎》(The Dreamers)数十年如一日与同志情愫藕断丝连,二十世纪中暧昧的少年心态延续到二十一世纪初,未免教人摇头叹息:他显然没有搭上越开越快的时代列车,依旧关起门来进行精神自慰。

最新的《戏梦巴黎》(The Dreamers)数十年如一日与同志情愫藕断丝连,二十世纪中暧昧的少年心态延续到二十一世纪初,未免教人摇头叹息:他显然没有搭上越开越快的时代列车,依旧关起门来进行精神自慰。

同一件事由未成年人担钢,青春魅力可以教人忽视基层结构的幼稚,改由已过不惑的老头子搬演,就算丝丝入扣也无可避免?的感觉,勉强忍受肯定难堪地皱起没有义务说谎的双眉。

到头来,我们是要为错失良机感到庆幸的,影史上假如有一部叫《巴黎最後探戈》的同志电影,只怕不外多了一匹害群之马。

起码,透过有色眼镜的凝视,它印?的是世俗对同志的偏见和恐惧:情感因压抑而阻塞,性关系随便而迷乱,血淋淋的氛围恭维的说法是子宫的迷恋,不客气对质就是地狱的建成。强逼性肛交、缀满侮辱话语的前戏、靠你眼望我眼达致高潮的幻想、死亡阴影的无处不在,大概将会失去经异性恋者演绎的震撼力,因为令人不安、惊惶以致呕吐的种种异端行为,在想当然的同志宇宙是早午晚家常便饭。

要为一支越帮越忙的探戈清洗舞池地板,你想想会多头痛、多费工夫?