儘管波士頓已是號稱全美最自由主義的城市之一了,那無處不在的血淋淋直接扎進肉裡的種族歧視氛圍,即使在同志圈這所謂次文化族群裡,仍然明顯得叫我對交往白人朋友,心存顧忌。

一九九九也就是我決定離開哈佛的一年,我遇見了阿尼。

完全忘了是怎么樣的一個模式。只記得當時大波士頓地區有一份免費的同志報紙叫《海灣眺望》(Bay Window),厚厚的幾十大頁,一星期出刊一次,在車站、書局或報攤上隨手可得。

可怪的是,在網路已經如此發達的那時候,《海灣眺望》裡仍有厚厚的四張十六頁是徵友欄。欄頁細分成男、女同志,又將亞洲(裔)、拉丁美洲(裔)同志獨立分出,更體貼的還有為愛滋帶原者設計的專門徵友欄位,完全都是免付費的。

而我最愛閱讀的卻是一欄叫「熱愛一瞬」(Hot Flash),是專為在剎那間被「電」到的絕望同志而設的。

「五月二日下午四時在往MIT(麻省理工學院)的紅線地下鐵上,你著深呢大衣,我棕發碧眼。我們曾對望了幾秒,你便下車了。我們還有可能再見面嗎?大衛。」或是「上星期四瓊·漢考克大樓一樓大廳電梯,我們擦身而過。我身高碩約六尺,蓄須,你微笑向我說了聲嗨,記得嗎。安杜魯」

每則限短短廿個字,那在茫茫人海裡大海撈針的絕望熱情(或說妄想更為貼切),只為著那幾乎不可能的重逢,一則一則讀下來,只深覺得造化真會弄人,又好笑又鼻酸。

而我和阿尼是否經由「海灣眺望」裡的徵友欄而認識的呢?如今回想起來,最有可能。

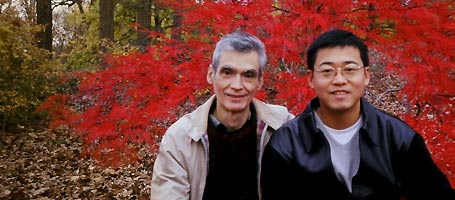

第一次見面我記得就在我居住的布魯克林地下鐵站。他手上拿了一份報紙,隆冬的夜晚他只穿著短夾克,灰白的短髮,身量不高,瘦削的長臉佈滿皺紋,看上去約已六十許 了,惟一令人印象深刻的是他有一對鹿般清澈的大眼。

果然,第二次再見面他帶來了厚厚一疊他自製自售的卡片,簡簡單單的十六開單色對折紙卡,正中央印著一句不知引自何方的格言金句,濃墨的字體典雅莊重,整體而言素雅大方,深得我心。

我挑出其中幾張讀了一讀,只覺單字連篇,似乎不像是現代英文,問了阿尼,他也耐心為我解釋了一些,只是我雖自栩英文不錯,但語言的隔閡仍在,他解釋來解釋去,我只有更加糊塗,便放棄了。

之後,我和阿尼便經常互通伊媚兒,偶而也會收到他用細字黑筆寫在自製卡片上的信。果然,我必須邊查字典才能讀懂。

而且他似乎對東方文化仰慕得不得了,多次提及孔子及老子,並引用了「君子不以人廢言」和「己欲立而立人。己欲達而達人。」令我除了一解平日仰白人鼻息之悶氣,更對阿尼另眼相看。真不愧是MIT的教授,我邊讀信心裡不禁一邊這么想。

「為什麼不帶我去MIT校園走走逛逛?」有次我不禁如此請求。在哈佛兩年多每日乘地下鐵經過MIT校園,看著學生來來去去,但似乎總不得要領。這位MIT的退休教授少說也在校園裡待過幾十年了吧?總該可以給我一個深度的校園導遊罷。我想。

於是某個週末我們同游了MIT,他果然是熟門熱路,對其中建築物及各個景點的歷史典故、人物年代如數家珍。但一路上人來人往,沒有人和他打過招呼,是比較奇怪之處。而他並沒有如我所預期的,帶我去參觀他以前的辦公室或實驗室等等的,更令人起疑。

「你騙我,你根本不是什麼MIT的退休教授……」我曾不只一次當面想拆穿他,他總是笑嘻嘻地不以為意,說:「不相信沒關係,我有人証。」我半信半疑。

後來他果然拉了我去見他所謂的「証人」,竟然是一個在昆西市場(Quincy Market)賣龍蝦麪包的日本、巴西混血男孩。阿尼一臉嚴肅地問他:「我是不是MIT的教授?」那男孩彷彿搞不太清楚狀況,只管一臉傻氣地呆笑點頭:「他是。他是。」教人分不清他究竟是開玩笑還是認真。

譬如他會瘋瘋癲癲地在星期天一大清早打電話,邀請你和他一起去卡布利廣場(Copley Square)上的著名教堂聽巴哈的頌詩演唱。(後來我發覺阿尼個性中有一種偏執,容易被某種特定事物或念頭纏繞。譬如他喜歡亞洲男孩、巴哈和管風琴至深深迷戀的地步,就是一例。)

「我又不是教徒,這樣好嗎?」我在電話中遲疑。

「沒關係,我也不是。我們只是去聽巴哈。」

阿尼終於把我帶去,煞有介事地在教堂門口排隊領了節目表(上附有歌詞內容,容易聽懂),坐下後他發現在牧師冗長的証道中我的坐立不安,便又體貼地把我帶出教堂,說:「等他們開始唱巴哈了,我們再進去。」

之後他果然每隔五分鐘便沖進去教堂觀望一陣,又旁若無人大刺刺走出來說:「就快要開始唱了,牧師的証道就要結束了。」

那一次我坐在晨光莊嚴的教堂前座(是阿尼在背後一直教唆我往前坐),聆聽著彷彿傳自天堂的優美男高音,誦唱著巴哈心中對神的尊崇與向往,對人世的苦惱與不舍,悠揚的回音在教堂高聳的廊柱之間回湯不絕──我必須承認這是我首次被巴哈的音樂如此深深撼動,也深覺在哈佛的三年,總算第一次真正溶入了當地的文化氛圍。

「你們是說阿尼?他還好罷?人家還是MIT的教授呢!」我半開玩笑半心虛地說。但也頗覺事態嚴重,因為在美國,通常你的朋友是什麼,就代表你是什麼。之後我把阿尼寫給我的伊媚兒轉給他們看,其中一位每天閱讀《紐約時報》的台灣朋友斬釘截鐵地告訴我:他絕對不是MIT的教授。

他語重心長地說:美國文化裡培養出來的怪人(freak)很多。「阿尼的英文看似不錯,但仔細看可以看得出來是自修的,就是那種沒有受過什麼正規教育,但自已在圖書館翻書自學多年的那種……」──這時,我突然想起阿尼印製販售的卡片,連他自己也解釋不清楚的格言金句,會不會也同樣來自於圖書館的「自修苦讀」?

「這種怪人有時候會騷擾你,半夜打怪電話或一天一封信什麼的,你一個人獨自在美國,對這種人要更加小心。」朋友這樣警告我。

「我自己就曾經被這種人騷擾過!」最後他又鄭重追加了一句。

三十好幾快四十的人還這樣被當小孩子警告,面子似乎有點掛不住,「阿尼會是這種怪胎嗎?」我陷入懷疑的痛苦──懷疑有一對鹿般純真大眼的、對巴哈瘋狂的阿尼,但更多的是懷疑自己,自己的判斷力。

(未完待續……)