我們在台北世貿一館的咖啡廳偶遇,幾乎連寒喧、客套都省掉,他就開始滔滔不絕地跟我聊起即將搬上舞台的《台北爸爸,紐約媽媽》。他的熱情、自豪展露無遺,親切程度直逼「人見人愛,花見花開」的最高境界,瞬間一掃台北雨季的陰霾。這是我第一次見到陳俊志本人。

《台北爸爸,紐約媽媽》甫獲得2012台北書展「書展大獎」,又於2~3月份改編成舞台劇,由萬芳、王娟、楊麗音等知名演員重新詮釋。對一個長期造像的創作者來說,首次出版長篇文字作品就得到如此多的肯定和反響,理應自豪。但他的自豪,卻有點像是在點點不自信中長出的小小驕傲。訪問時提到那些一下子背不起來的得意段落,他會咚咚咚地跑去把書拿過來,即席朗讀起連自己都覺得不可思議的詩意文字,讓人忍不住要調侃他一下「你確定這個是你寫的嗎?」 「誰曉得。被附身了。」他說,創作讓他沉入很深。而我記得,在2011年台北書展上,他與楊貴媚以雙聲部朗讀書中片段,跟他在紀錄片作品中所配的旁白有著一致的聲腔和氛圍,沉穩,卻飽含感情。

「誰曉得。被附身了。」他說,創作讓他沉入很深。而我記得,在2011年台北書展上,他與楊貴媚以雙聲部朗讀書中片段,跟他在紀錄片作品中所配的旁白有著一致的聲腔和氛圍,沉穩,卻飽含感情。

自稱「歐巴桑」的陳俊志,其實一直有顆「文學少女心」。但那不是單純的技巧或是腔調,而是一種清澈的目光,因此無論是鏡頭中酷兒味十足的美麗少年、或為情感漂泊的中年男女、或孤寂的喪偶老年同志,還是筆下鮮活的家族成員,都在他的深情凝視下,定格而後顯影,熠熠、躍躍。

劫難過後,要保有這種目光,是多麼難得。

同為幸存者的悲憫

「Southern trees bear strange fruit

Blood on the leaves and blood at the root

Black bodies swinging in the southern breeze

Strange fruit hanging from the poplar trees」

Billie Holiday演唱的《Strange Fruit》控訴了白人對黑人動用私刑的殘酷。過去美國南方的極端主義白人,將黑人活活打死或是吊在樹上等死的情形比比皆是。

陳俊志是在完成電影系畢業作也是他的第一部同性戀紀錄片時公開出櫃的。《不只是喜宴》記錄了作家許佑生和其愛人的婚禮,曾獲邀參加15個以上歐洲、美洲及亞洲各大國際影展。但當陳俊志贏得掌聲與榮耀回到新店老家,暴怒的父親喝斥著要他跪在祖宗牌位前懺悔。父子倆自此冷戰了三年。

他後來解釋過,出櫃是「因為在美國讀書的關係,比較天真,我覺得,我的受訪者在《不只是喜宴》中都坦露自己的性身份,作為導演我有義務更不能掩飾自己的性身份」。而當時沒有說的,是背後一個「極可怕痛苦,一直無法說出口」的故事。他說,「每個公開出櫃的同志背後都有不為人知的斑斑血淚」。

之後幾年,陳俊志粉身碎骨地站在同志運動的第一線,鏡頭也一直投向同志、性騷擾、家暴等邊緣議題,至今完成了包括「同志三部曲」(《美麗少年》、《幸福備忘錄》、《無偶之家,往事之城》)在內的8部影片。他在人生和專業上,都選擇了最艱難的道路。朱天文曾評論說「到目前為止,台灣的同志以影像記錄同志,我的前三名是,陳俊志,陳俊志,陳俊志。」這可看出他在同志記錄上用力之深。他認為,台灣的同志也需要有自己的族群歷史,用自己人的眼光拍自己人的故事,和用外人的眼光來記錄是完全不一樣的。

1994年,發生了轟動美國的O. J. Simpson殺妻案。陪審團最後裁決:辛普森無罪。曼哈頓域內對這個判決的反應涇渭分明:黑人區一片叫好,白人區眉頭深鎖。陳俊志當時就讀的紐約市立大學是黑人電影傳統很強的學校,他從身邊接收到了不同於白人主流社會對此一事件的意見。

「這件事情對我有很大的潛在影響。我知道要做一個同性戀,是要吃盡多少苦頭,被扒多少層皮,才能活成現在這個樣子。所以我在用自己人的眼光拍自己人的故事時,有一種同為幸存者的悲憫,這個肯定跟異性戀者不一樣。異性戀者絕對不可能想到『Strange Fruit』,他們絕對是那些認為司法不公的華爾街白人,因為同志的命運絕對不會比黑人幸運多少。另外,我覺得文學還是主宰了我的命運、生命、創作非常大的部分。紀錄片裡的客觀,我毋寧會用亞里士多德《詩學》裡的『Poetic Justice』(詩的正義),而不是新聞學的客觀正義。」

1997至1998年,陳俊志進入台北城內的同志地景,記錄了12位同志少年的一些生命時刻,最後挑選出個人特質強烈的3段,剪接成《美麗少年》。它以自主方式公開放映,打破當時同志電影總是悲情的形像,躋身成為台灣當年最賣座的本土電影頭三甲。紀錄片中三位主角陽光開朗的特質及他們與家人朋友相處的正面意義,吸引了教育界的注意,許多高中及大專院校社團爭相邀請陳俊志到校園演講座談。而在這明亮歡快的背後,其實隱藏著陳俊志所恪守的紀錄片倫理。「我不忍心,也沒有權力『真實地』纖毫呈現某些傷痛的同志家庭記憶。我必須先少年們及他們的家人一步,捫心自問:『播出之後呢?』紀錄片不是劇情片,一播出來大家就知道這個人的真實身份。如果這個身份是客家人、福佬人……都是沒有問題的,但這個人是同性戀就會有問題。所以我當然要先替他們想到這一點。」

但他萬萬沒有想到的是,影片尚未上映就被電視台擅自盜用畫面長達4分鐘,竄改音畫、移花接木,製作成一集充滿扭曲及負面報導的同志專題。控告東森電視台的官司進行了兩年多,其後,他花了好幾年養傷。

也許在決定出櫃(甚至更早時選擇具有獨立精神的紀錄片為專業志向)的那一刻,就注定著他必須以肉身與大環境與體制抗爭。當年能夠出櫃的同志少之又少,社會上一旦發生同志議題的事件,陳俊志、許佑生、阿哲(晶晶書庫創辦人)、王蘋(台灣性別人權協會秘書長)都要代替所有不能發聲的同志說出公眾意見。「喀飛(台灣同志諮詢熱線協會第一屆理事長)有一句名言:『在台北,做一個專業的同性戀可是很忙的。』1998年華人同志大會在香港舉行,兩岸三地的同志運動者都有一個感慨:大家不是病了、瘋了,就是壞掉了。華人社會因為不能出櫃的長期時代的不正義,使得上一代的運動者耗損非常巨大,同性戀人權運動的苦悶是其它所有的異議性人權運動者難以想像的。」

葉永鋕的悲劇發生在2000年初夏的早上。屏東高樹國三學生葉永鋕,在音樂課上舉手告訴老師他要去尿尿,那時距離下課還有五分鐘。……葉永鋕在廁所被發現倒臥在地,只能發出微弱的聲息,掙扎著試圖爬行,鼻子嘴巴流血,外褲拉鏈沒有拉上。……高樹國中在悲劇發生當下,立刻清洗廁所。甚至到命案發生第二天,法醫到廁所勘驗時,校方都沒有封鎖現場,刑事案件最重要的直接證據,已被校方破壞殆盡。……從一年級開始,葉永鋕因為聲音尖細,愛比蘭花指,喜歡打毛線、烹飪,常和女同學在一起,就被一些同學強行脫褲以「驗明正身」。……在高樹鄉拍攝完的客運夜班車上,我心思凌亂地越來越覺得我也是劊子手,我手上沾滿了鮮血。在殘忍的永鋕死亡的真相背後,我手上和每個潛意識裡歧視娘娘腔的人一樣,我手裡也淌著永鋕身上汩汩流出的血。……我一直思考著,如果葉永鋕能夠活下來,他在台灣的每一個角落,他的生命將長成如何?

────《人間●失格:高樹少年之死》

2000年發生的葉永鋕事件,陳俊志是第一個只身前往屏東高樹現場的性別運動者。到2007年,校方和葉永鋕父母的官司終於落幕,高樹國中敗訴,還給葉永鋕、及他的家人最基本的正義。這個案子促成了《性別平等教育法》的地方保護。但持續7年的追蹤,也成為陳俊志同運經驗的分水嶺。

「我在專業上本身就是一個很反叛、很具抗爭性的紀錄片作者,光在我的專業生涯裡,我所承擔的心力負荷已經很大了。這個事件到達了個人運動者可承擔的臨界點……我再有信念、再有熱情、再有酷兒理論的知識,我真的也沒辦法。因為現實是那麼的荒涼,高樹是個非常偏僻的地方,完全沒有社會運動的組織,這件事情又那麼恐怖,永鋕死得那麼恐怖……我覺得我作為一個運動者,我真的已經……」

被消音的一頁共生相

有人說,身份是一個框架,是劃分族群的方式;但也有人說,身份也有可能是一個橋樑,得以在不同領域之間跨越、連結。由於本人對同志身份的高度自覺及行動,使得旁人在認識陳俊志以及他的作品時,往往簡單以「同志」角度切人,從而忽略了作為一個獨立的個人和敏感的作者,他所感知到的世界的另一部分真實。而紀錄片工作者所關懷的「邊緣」,恰好正是人們沒有看見或不願看見的角落。因此,陳俊志說,寫作《台北爸爸,紐約媽媽》最開始是一種憤怒,「對於身為同志,自己要跳出來發聲的憤怒,也許是大家比較可以理解的。那為什麼身為一個台美底層移民家庭的長子,我長期累積的對於家族身世的喋聲與不被看見的憤怒,卻是比較難以說明的?」

陳俊志的父親是1960年代柯達彩色沖印在台灣培養的第一代師傅,30歲不到白手起家,開創了彩色沖洗業的第一個本土品牌────爵色彩色沖印公司。但過度擴充的企業體,在石油危機的波及下,於1977年宣告倒閉,欠債2000萬,面臨票據法的牢獄之災。父母倉惶決定逃到美國,將陳俊志和姐姐、弟妹4個小孩留在台灣。

在台灣時已有外遇的父親,到美國後與母親離婚,又緊隨外遇對象回到台灣。母親留在美國,以各種勞力工作隔海喂養著瀕臨破碎的一整個家庭。而在台的孩子搬離了敦化南路名人巷的家屋,搬回新店老家,跟阿公阿嫲住。阿公做粗工的收入難以維持全家的生計,在「客廳即工廠」的年代,4個小孩與阿嫲一同做過各式奇怪的家庭加工。

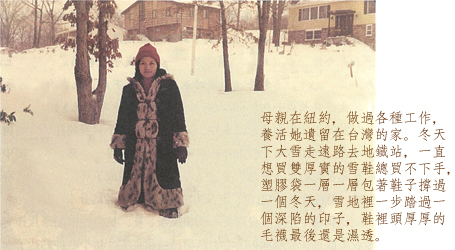

直到1994年,陳俊志用自己退伍後在英文補習班教書6年存下的錢,終於去到紐約讀電影,與母親一起生活了3年。10歲那年母親留下的年輕美麗的身影,20年後,已被多年異鄉的勞動壓垮為駝背佝僂的老婦。

這樣的故事,陳俊志從來沒有在台灣的文學作品中讀到過蛛絲馬跡。「我只有在香港電影《愛在他鄉的季節》裡驚鴻一瞥。在哈林區外賣店打工的張曼玉,在冬天大雪裡看到一個很大的床墊,她好開心哦,終於可以有床了,就用腳踏車載著回家。我看過那一幕之後,有時會幻想,我媽媽騎著腳踏車在紐約的大風雪裡載著那個床墊。後來我發現,我國中時的幻想也許是真的。媽媽現在已經六十多歲,從美國郵局退休幾年了,她還是整天在路邊撿東西。她現在的經濟狀況已經很OK了,幹嗎那麼省?我後來明白,這是她長年累積的習慣,她那幾年就是這樣在美國生存下來的。」對於華人在美國移民的真相,陳俊志於是有了書寫的欲望。「我不信那些『來來來,來台大;去去去,去美國』的高級留學生的移民論述跟移民文學,因為我認識的任何一個美國移民家庭都不是這樣過的。我的六姨丈1977年剛到美國的時候,一個禮拜只休半天假,這半天他就坐七號地鐵到China Town看中國人,為什麼?因為他太寂寞了,整天在打工,完全沒機會講中文。我媽媽每天晚上在郵局上完大夜班,回到家後都會看《世界日報》,才能回到她熟悉的中文世界。這是他們唯一的安慰。可是這些事情,我從來沒有在我讀到的任何書上看到過,但這就是我家30年來經歷的事情。既然沒有這樣的書,我覺得我能寫,我要把我知道的家人移民美國那幾年的生活的真相寫出來。」

書中的第一部分「父別書」在《中國時報●人間副刊》上連載時,陳俊志會把當天刊出的文章貼在他的Facebook上,沒想到得到了讀者熱烈的回應一一不是讀後感,而是更多的「無家之人」說出了更多的悲慘故事。

「台美底層移民家庭,絕對不只是陳家一個,而是從60年代起,多少沒有跟著台灣經濟起飛、一起階級上升為中產階級以上的、破落的台灣家庭的共生相。而這些共生相難道就宿命地要在大歷史、大敘事中不被看見跟喋聲嗎?」

「既然這個群體那麼大,為什麼在大敘事中會沒有他們的聲音?」

「也許因為這些家庭都在掙扎著活下去,這對他們來說比什麼都重要。」

影像與書寫的跨界與互文

陳俊志說,自己的影像創作不斷地從文學偷養分,做好自己storyteller的本分。這使得他的紀錄片作品有著異於同儕的質地與特色,在紀實素材的銜接間縫,濃濃文學昧的旁白和字幕、隱秘的剪接方式和敘事結構,無不顯露出敘事者的獨特聲腔。他其實一直都是同時造像與寫字。

《台北爸爸,紐約媽媽》最開始其實是影像計劃。在台灣,紀錄片能獲得贊助的機會非常少。聯合報系文化基金會曾連續幾年對紀錄片進行徵件,其中有一年的主題是「家園」。「我會提一個創作的構成,是我對那個創作有懸念的、有真實感受的。聯合報這個徵件題目勾引了我對『家』的思考。我覺得台北、紐約好像都不是我的家,我開始去想這個命題,沒想到最後發展成那麼龐大的『無家之人』。」

這個紀錄片提案幾經挫折,最後才得到公共電視「紀錄觀點」的資金。陳俊志開始拿起DV,在家庭生活的浮光掠影中進行家族的口述歷史。當鏡頭對準的是家人,他發現無法像往日一樣進行訪問。「紀錄片拍久了會有一種經驗,總是會有替代性的事件發生,如果拍攝遇到瓶頸,我後來的做法都是順勢而為,先擱著,寧可先去進行其他可進行的人。但我知道要完成這個紀錄片,我還是得提問一些殘酷的問題。我開始煩惱,是不是會有替代性事件?是不是也許『離開心更廣』?是不是可能不要問我媽媽對於姐姐死亡的想法?我想破頭,慢慢想到一個出路,我覺得某些用影像呈現太殘酷的,應該用文字。在碰到這個本質上的難關時,同時寫字並且造像的想法慢慢成形。」

陳俊志17歲那年,在媽媽拿到美國綠卡的前夕,比他年長兩歲的姐姐,因服用過量紅中白板,意外致死。

他在書寫中勇敢地道出了自己的家庭秘密,生命中的破碎與溫暖,親族間扯不斷的牽絆。詹宏志稱這本書為「割骨剜肉」之作,可見它是多麼的驚世駭俗。但外人該如何面對一部作者誠實認真交付的生命史?可簡單轉述的是類似於八點檔鄉土劇的情節、事件,而難以完整轉譯的是,字裡行間若隱若現的深沉、複雜的情感,以及無人能夠判決的命運曲折、錯綜因果,更不能忽視,陳俊志所接受的紀錄片訓練。「如果處理不好,紀錄片真的是一出手就殺人、見血,所以紀錄片倫理是比什麼都嚴格的。既然選擇全部都用真名,全部都用真實的照片,我當然就以紀錄片倫理的尺度審讀我的用詞跟所透露的尺度。還有一個大前提就是,我家漂泊離散30年,可是我們很愛彼此,所以我的下筆還是會以我對他們的理解跟彼此之間的愛為基礎來作保護。」

書中處處可見一個紀錄片作者的本色,「例如有很多文字是把訪談文學化,我覺得這個技術也許是很多文學界的人所沒有的」。而另一方面,由於進入了一個純淨的寫字的狀態,陳俊志發現自己居然增生了一種從未想過可以擁有的本領。「我是在電影院長大的少女,你們覺得很有畫面感的文字,本來就是我的思維方式跟感覺結構。我自己反而很得意那個詩意,因為我是那麼歐巴桑的人,寫一寫居然會有那麼靈光閃現的詩意。寫字到最後會完完全全著魔,很多作家都講過,所謂被故事附身,被文字附身。」

書寫也帶給他勇氣,讓他說出一直無法說出口的故事。

那是美東飄落下有史以來最大風雪的那一年,發生在我們兄妹之間殘忍的秘密。……隔了十多年,我從來沒再跟任何一個人說過。包括對我自己說。……沉默如石的鹽柱時刻,一爆開迸裂,我的媽媽失去了兩個孩子。這其實是我心底最恨老羅的地方。

──── 《紐約大逃亡》 1996年冬天,陳俊志幫交往多年的男友老羅辦好簽證,讓他飛到美國。就在陳俊志埋首《不只是喜宴》的剪接時,剛失婚的妹妹與老羅發生了戀情。如陳腔濫調所說,當事人是最後一個知道真相的人。妹妹逼迫老羅作出選擇,在僵持之下,陳俊志只好對母親出櫃。母親沒有時間咀嚼當天發現長子是同性戀的痛苦,明快地下了決定,載著陳俊志與老羅立刻出城。「媽媽深深知道愛的爭奪是再慘烈不過的鬥爭。」

1996年冬天,陳俊志幫交往多年的男友老羅辦好簽證,讓他飛到美國。就在陳俊志埋首《不只是喜宴》的剪接時,剛失婚的妹妹與老羅發生了戀情。如陳腔濫調所說,當事人是最後一個知道真相的人。妹妹逼迫老羅作出選擇,在僵持之下,陳俊志只好對母親出櫃。母親沒有時間咀嚼當天發現長子是同性戀的痛苦,明快地下了決定,載著陳俊志與老羅立刻出城。「媽媽深深知道愛的爭奪是再慘烈不過的鬥爭。」

陳俊志說:「我還是可以選擇永遠不說的。但是,第一,『人間副刊』的連載給了我很大的力量。我完全不是一個寫作的人,但他們決定全部登,連載了三個禮拜,對我來說是很大的光榮。是那種被相信、被肯定跟我自己認為的文學的召喚,讓我拼了命地寫、拼了命地改。第二,臉書時代的讀者跟作者之間的對話變得更及時、更親密。我就覺得,我已經寫到這樣了,所以,《紐約大逃亡》的開頭我說:『你準備好說出來了嗎?』其實就是我心裡的聲音。」

我交往過的一個極愛貓的男孩,告訴過我一個故事。他養的母貓生了三只小貓,其中一只小貓生病了。一開始,母貓每天急著繞著主人跑,時時刻刻要他去幫小貓喂藥。幾天之後,任憑他再怎麼努力,小貓還是沒能救活死了,男孩十分自責難過。他告訴我,他發現母貓完全不理死去小貓的屍體,只專心照顧活著的兩只小貓,不像前幾日一直在主人身邊喵嗚喵嗚。他親手埋葬了小貓,心情十分低落。

他要到很久之後才想透了這個道理,母貓只能照顧幸存活著的小貓,這是動物能夠生存下去的本能。很殘酷,但這就是動物世界的原則。

────《姐姐》

或許,每一個人都在某一部分上是幸存者,在關係、情感、體制、外界眼光、人生際遇……下幸存下來。拼了命往下活的同時,「沒有時間等待細緻療愈,自己的傷就好了」。陳俊志說:「只有在創作的時候,我會讓自己沉入很深,才寫出那些靈光閃現的句子。」

有那麼一剎那,我好像有點明白所謂生存與創作。它如此務實,但也絕對純粹。他身上和作品中的生命力與透徹,大概也就源自於這種純粹。

本文原載:《書香兩岸》2012年5月號 總第43期

16 Jul 2012

陳俊志:在純粹的創作裡,生命如花朵

陳俊志是在完成他的第一部同性戀紀錄片時公開出櫃的。但當陳俊志贏得掌聲與榮耀回到新店老家,暴怒的父親喝斥著要他跪在祖宗牌位前懺悔。父子倆自此冷戰了三年。但他覺得,「受訪者在《不只是喜宴》中都坦露自己的性身份,作為導演我有義務更不能掩飾自己的性身份」。他說,「每個公開出櫃的同志背後都有不為人知的斑斑血淚」。