2006年,李安憑《斷背山》在第78屆美國奧斯卡電影金像獎奪得最佳導演獎,是為首位華人獲得此項殊榮。一時間,掀起一股討論同志電影的熱潮。外國著名電影學者Graeme Turner認為劇情片是一種故事,「提供我們一個簡易、不自覺又吸引人的方式去建構我們的世界(註1)。」這裡,「斷背山」只是電影作為一種傳播媒介所佔據著巨大影響性的一角冰山。因為電影除了是一種藝術的表現,同時亦具備了深重的社會功能。

「我們相信媒體及電影對我們觀眾的力量(註2)。」香港同志影展總監Vicci Ho說。

不過是『Gay men party』 Vicci告訴筆者香港同志影展舉辦的目的,除了是想帶給觀眾一些好戲(同志的電影)之外,其中重要的是「當他們(同志)肯走出來時,他們會發覺他們並不孤獨,而且還有很多身處香港的人們是了解、及支持他們(註3)。」這種把電影看成具有社會功能,讓社會上不只是同志、而是大眾可以接觸到乃至更加去認識、討論這個議題,聽起來很棒!

Vicci告訴筆者香港同志影展舉辦的目的,除了是想帶給觀眾一些好戲(同志的電影)之外,其中重要的是「當他們(同志)肯走出來時,他們會發覺他們並不孤獨,而且還有很多身處香港的人們是了解、及支持他們(註3)。」這種把電影看成具有社會功能,讓社會上不只是同志、而是大眾可以接觸到乃至更加去認識、討論這個議題,聽起來很棒!

可是,它有實現到它的功能嗎?「『同志』這個名詞規限了進場的觀眾,但同時也規限了影展的搞手,因此在過去的選片上,明顯會覺得是選給同志看的。」有多年觀看香港同志影展的傳媒工作者洪永起告訴筆者。電影從業員CK認為那是圈內人(同志)的派對,甚至覺得影展是「多一個、少一個都沒有分別」。而一位獨立電影工作者亦說:「不過是『Gay men party』而已。」一次又一次,筆者從觀眾口中用「派對」二字形容影展,雖說香港同志影展說開放予所有觀眾參與,可惜卻落得予人「自己人派對」的感覺。

讀畢電影系的Patrick說:「(影展)一開始的時候是一種運動,選片都是關於社會議題;現在反而像是派對了。」對了!也許就是因為選片不再跟從前一樣緊隨社會步伐的關係了。

而事實上,近幾年影展展出的數量都十分驚人:單是 07年就有35齣、06年31齣、而05年更多達53部。那雖然可能是因為展出的電影是來自世界各地,但如此大量的電影,真的全都觸得上當下的議題嗎?

其實,影展往年都不乏主題,較近年的有「Camp」(2003)、「Open Up」(2005)、「蛻變」(2006)、「成長」(2007)等。雖說是有主題環繞,但這些主題似乎是哪一年都可以做。07年的「成長」比較像是以影展第18屆(歲)為主題;而「Camp」(2003)說的是以快樂的態度回應SARS的低落的氣氛、「Open Up」(2005)說的是開放態度。可是哪一年香港人很快樂、哪一年不需要開放態度?此外,近年選片與主題亦扣得不緊。比如說06年的主題是「蛻變」,說的是變性人,開幕電影卻選來了《盛夏光年》及《教我如何不愛媽》。比起主題電影《20公分我變身》、《紙娃娃》等,《教我如何不愛媽》嚴格來說比較像是易服,但也勉強算得上是「變」;而《盛夏光年》卻與變性話題沾不上邊,但卻當上了開幕電影,實在讓人摸不著頭腦。

說到選片內容方面,Patrick更認為影展的電影題材顯得很窄,「來來去去都是come out」,與獨立電影工作者的意見一樣,他們都認為近年影展愈來愈集中在肉慾之上。CK亦說:「展出電影沒有內容、都是嘩眾取寵、以色情為主。」。而其中最明顯不過的例子就是2007年的選片分類中有一項為「色情推介」。洪永起說出讓人沮喪的說話:「在選片的過程中,我看不到同志影展存在的意義。如果說當年林奕華等人辦同志影展,是華人地區的同志運動「揭桿起義」的旗幟,今日的同志影展,個人倒覺得,像是一個小圈子的靈慾自我滿足的『集體自High』行為」。在筆者眼中看來,那些接觸過的觀眾們,不是認為影展中的電影沒有那種深刻的情、或關係的勾劃,就是與社會議題脫節,主題都變成肉慾的表現。這大概是影展令到(這些)觀眾們感到失望的地方。

電影中異性愛獨尊 雖然今年11月20日第十九屆的香港同志影展快要開爐了,卻依然有人告訴筆者:「香港哪有甚麼同志電影!」既然香港已經舉辦了差不多二十年的同志影展,為甚麼又會被指為「沒有」同志電影?「好像《春光乍洩》這些只不過是借『基』套進(同志電影中的同志關係),放進男女關係都可以啦。」獨立電影工作者說。

雖然今年11月20日第十九屆的香港同志影展快要開爐了,卻依然有人告訴筆者:「香港哪有甚麼同志電影!」既然香港已經舉辦了差不多二十年的同志影展,為甚麼又會被指為「沒有」同志電影?「好像《春光乍洩》這些只不過是借『基』套進(同志電影中的同志關係),放進男女關係都可以啦。」獨立電影工作者說。

早在九十年代時期的港產主流湧現的一堆「同志電影」,電影把同性關係處理成異性關係的模式,結果就出現了電影中同志間性別錯配的現象。

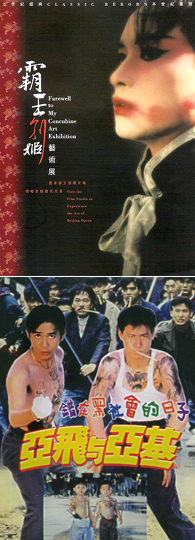

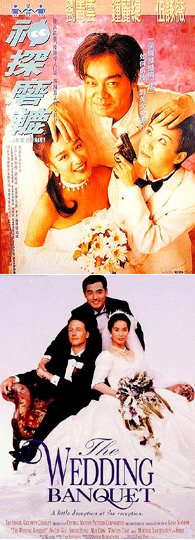

Patrick認為「『基』就好像總是很campy(娘娘腔)、很『爛滾』、『騎呢』」、而洪永起則認為「女同性戀者的形象較單一化,基本上只會描述成『男人婆』」。這種逢男同志必是娘娘腔、女同志必是「男人婆」的現象充斥著當時的主流電影,好像張國榮在《霸王別姬》中的程蝶衣便是陰柔得很的女性形象;而袁詠儀在《亞飛與亞基》中的亞真在其「變攣」的期間,由女性化的形象(化濃妝、穿裙子)變成男性化的TB形象(穿男裝睡衣、擁著女友)。同志角色形象典型化之外、同志二人關係中就總有著一人是較「man」/主動、另一人較婉約/被動,彷如同志間彼此飾演著一種男女的關係,如《喜宴》中同志偉同的大男人性格與Simon的小女人表現、袁詠儀在《亞飛與亞基》中用「做男人」一詞來形容自己「變攣」的行為。對於當時港產同志電影中充滿著男女角色扮演的同志關係。

1995年周華山的《同志論》中曾作出討論:「港產電影裡展現的同志景觀,絕大部分以異性愛獨尊的態度處理,一切非異性愛者,均淪為被異化的他者,用異性愛的標準解釋非異性愛的行為。」而香港電影評論學會主席張偉雄則亦認為「只是將異性關係在表面符號(男和女一起)上的轉換」的電影並非同志電影。

而當時的同志角色們的命運更好像公式化了的幾個類別,當中最常見的現象莫過於由「攣」變「直」,例如梁家輝在《姊姊情深》中與袁詠儀一夜纏綿後發現自己是「直」的、《神探磨轆》中兩女主角同為一男變「直」。印證了當時主流電影「為著異性愛地位權力不可動搖,電影中即使有一個同志身份出現的人物,最終也得變『直』。」(周華山 1995《同志論》)

九十年代情慾恐懼症

這些「志在」把同志角色「拗直」的「同志電影」在當時九十年代大行其道,惹來了同志界、電影界中人士質疑其「同志性」的成份。最近的一次是在今年5月,香港女同盟舉辦的一個「香港假同志電影展」。影展在香港的同志電影中選出了其中的六齣、並且分為三大系列放映:瞬間變直、變態殺手,以及不得好死系列放映,當中除《愛奴》外一律是為九十年代的電影。「我會覺得那些標榜是同志電影、但同時呈現出差勁典型化(同志)的電影其實是恐同的。(註4)」Vicci說。而台灣著名電影學者林文淇亦曾撰文討論在香港及台灣的同志電影「反應出對於同志情慾的恐懼症……這些電影中的男同志通常若非是變態、色情狂就是充滿性暴力的危險分子。」

同志在九十年代的港產電影中「變直」、「妖魔化」等,彷彿就成了電影中同志角色命運的ABC常餐,但當時這些電影的「叫好叫座」,又反映著當時社會對同志這一類性小眾的想像。 電影學者游靜博士指:「今天從歷史的角度回看,不難理解這些電影在很大程度上是對91年香港通過同性戀非刑事化前後同性戀被急速議題化、政治化的一些普及回應,又同時在抒發九七焦慮」。亦正如Graeme Turner所說電影敍事是「一種『理解』(making sense of)我們所處的社會環境,以及與他人分享這種『理解』的方法」(註5)。當時這種對同性戀恐懼、想像的表達就正好在當時的電影中充分流露出來。結果在這樣的語境下,不難想像當年香港所謂的「同志電影」於某一些行內人眼裡都不過是以同志為幌子,以異性戀為中心的「關於同志的電影」(註6)。

電影學者游靜博士指:「今天從歷史的角度回看,不難理解這些電影在很大程度上是對91年香港通過同性戀非刑事化前後同性戀被急速議題化、政治化的一些普及回應,又同時在抒發九七焦慮」。亦正如Graeme Turner所說電影敍事是「一種『理解』(making sense of)我們所處的社會環境,以及與他人分享這種『理解』的方法」(註5)。當時這種對同性戀恐懼、想像的表達就正好在當時的電影中充分流露出來。結果在這樣的語境下,不難想像當年香港所謂的「同志電影」於某一些行內人眼裡都不過是以同志為幌子,以異性戀為中心的「關於同志的電影」(註6)。

那觀眾們又怎樣看「同志電影」呢?

「甚麼是同志電影?我覺得主角要是同志,(內容是)關於同志的。」Patrick說。

「我覺得同志電影基本上只要主角是同志,或者即使片中的角色都不是同性戀,但電影是以同性戀為主題的,大概都可以稱之為『同志影片』。」洪永起說。

「主角要是(基)、要圍繞『他』作為主題」CK這樣認為。

「抽走了兩性對立……即男人不一定喜歡女人,這樣都可以算是。」劇場工作者肥力說。

「基本上是描述同志關係、『他』(同志)如何看這個世界、與世界的關係等就算是(同志電影)了。」觀眾Oliver說。

在有調子認為「關於同志的電影」不等於同志電影之際,又有人認為只要主角們是同志或內容涉及到同志就算得上是同志電影了。到底怎樣才算得上是同志電影呢?

資深電影製作人崔允信認為『同志』不會是一種類型,它是一種身份、性取向,他打趣舉例:我們不會看見有一種名為「異性戀電影」的類型。他認為同志角色存在於不同的電影類型中,亦正因一部電影的類型不會只得一種,即使談及同志角色亦不是同志電影。這裡,他提出了市場主導的原因,成為一種類型是需要大市場的支持,「現在我想像不到會有一個很大的市場需求要有『同志電影』。」然而,他認同一些影展會把同志作為分類以吸引觀眾,不過「分類並不等於類型」。

只是「恨鐵不成鋼」 Graeme Turner認為,「類型(genre)乃由三方面的影響力所構成的產物:電影工業與其生產的實踐、觀眾與其期望和能力,以及電影文本對於整個類型的貢獻(註7)」。簡而言之,電影的類型就是電影工業、觀眾,和電影文本三者的互為結果。

Graeme Turner認為,「類型(genre)乃由三方面的影響力所構成的產物:電影工業與其生產的實踐、觀眾與其期望和能力,以及電影文本對於整個類型的貢獻(註7)」。簡而言之,電影的類型就是電影工業、觀眾,和電影文本三者的互為結果。

於電影工業而言,當時著實有主流電影以同志為主角、或以同性戀議題為主線,例如《姊妹情深》、《神探磨轆》、《喜宴》等。這些電影上映前已經讓大眾知道內容是講及同性戀,把目標觀眾預設為對此題目有興趣的人們。Graeme Turner指「影片本身會透過其符號指涉系統指出它的『正確』觀賞之道……類型也是觀眾參與的結果」。簡單一點就是說觀眾和電影文本兩方面磨合後,觀眾可以自身對電影類型的知識來作判斷:這是不是同志電影。而在前述觀眾的回答中可以看見,觀眾主要認為主角及內容是「同性戀」就算得上是同志電影。雖然筆者訪問的觀眾們不能代表所有的觀眾,但根據這些「小眾」的描述,香港確有同志電影的存在。

現在看起來,「關於同志的電影」的調子顯得有點苛刻,可是卻又不能完全忽視這個調子背後的語境,苛刻的背後的期望。正如澳洲類型研究(genre studies)學者John Frow認為「類型會隨著不同的社會而改變」(註8)一樣,是否同志(一種類型)電影,很視乎電影背後的社會氛圍。「關於同志的電影」沒能夠把社會上主流的異性愛價值觀放下,更甚者有如CK及女同學社的珀琛所指,同志作為片中「笑位」居多。電影作為一種社會實踐、一種意識形態建構的媒體,各種指責的背後更可能大概就是「恨鐵不成鋼」的心情。

這種「恨鐵不成鋼」的心情把製作者看成責任的源頭,同時又是否看輕了觀眾們、社會大眾的能力?Vicci認為「媒體是沒可能被控制、負面的典型化及描述是不可能被禁止,我認為更重要的是社會怎樣去反應(註9)」。崔允信認為:導演有自由表達自身的個人意見,重要的是有反應、評論的聲音,社會才可以達至平衡。「然而香港的主流媒體處於強勢,社會上缺乏了討論、評論的聲音,結果就變得不平衡了。」崔允信說。

「非類型化」的成就 聞言至此,也許就會有人提出:縱看過往九十年代至現今,電影乃至媒體中的同志形象已經大有改善,不再那麼典型化了。啊!事實又好像的確如此!2004年的主流電影《蝴蝶》中的兩位女主角,何超儀跟田原,都是十分女性化的美女角色;而男同志的形象亦從前的「變態佬」形象變得高雅優皮起來,「感覺上已不像以前那樣醜化」洪永起形容。這大概是因為社會上相較起從前較敢於觸碰同性戀議題,儘管其中被呈現出來的並非很正面的形象,可是如Patrick所說「有提及(同志議題)總比沒有提及的好,有提及至少有一個可以討論的空間,即使是負面(同志議題)都可以討論有甚麼負面。若果連提也不提就不能討論了」。

聞言至此,也許就會有人提出:縱看過往九十年代至現今,電影乃至媒體中的同志形象已經大有改善,不再那麼典型化了。啊!事實又好像的確如此!2004年的主流電影《蝴蝶》中的兩位女主角,何超儀跟田原,都是十分女性化的美女角色;而男同志的形象亦從前的「變態佬」形象變得高雅優皮起來,「感覺上已不像以前那樣醜化」洪永起形容。這大概是因為社會上相較起從前較敢於觸碰同性戀議題,儘管其中被呈現出來的並非很正面的形象,可是如Patrick所說「有提及(同志議題)總比沒有提及的好,有提及至少有一個可以討論的空間,即使是負面(同志議題)都可以討論有甚麼負面。若果連提也不提就不能討論了」。

事實上,社會是否真的比以前更接納同性戀這類性小眾?

就在去年,港台節目《同志‧戀人》被指違反《電視通用業務守則》中有關持平原則,被廣播事務管理局發出「強烈勸喻」修正。然而,當年法官夏正民指《同志‧戀人》只是一套關於同性戀面對社會壓力的「基本人道片集」,「強烈勸喻」背後又是甚麼原因?崔允信認為:「香港過去十年來人們私底下好像愈來愈大膽,但在主流傳媒上卻愈來愈保守」。

還記得李安說過:「每個人心裡都有一座斷背山」,句子說得漂亮,而這裏的「斷背山」的意涵己涉指為所有人的情感遺憾。如果把同志電影視為類型、小眾發聲而言,張偉雄就告訴筆者「作為一個類型的時侯,就會有一些東西會很必然、常規去描寫,如出現一對不諒解的異性戀父母」。他認為若同志電影「非類型化」會更能造就它的藝術成份、甚至是社會功能。這聽起來就像是當同志電影發展臻鑄成熟的時候,就是「沒有同志電影」的時候。

附註

1. Graeme Turner著:林文淇譯(1997),《電影的社會實踐》,台北 :遠流出版事業公司,p.90

2. Vicci的原文為「We also believe in the power of the media and film for our audiences.」

3. Vicci的原文為「Most importantly, I think when they come they will realize they are not alone...and there are plenty of others in Hong Kong who are understanding and supportive.」

4. Vicci的原文為「I think that some films are labeled gay films but represents the worst of stereotypes...and I would certainly argue those films are homophobic.」

5. Graeme Turner著:林文淇譯(1997)《電影的社會實踐》,台北:遠流出版事業公司,p.90

6. 周華山(1995)《同志論》香港:香港同志研究社,p.292,文中引用的第九章〈香港主流電影如何詮釋同志〉,作者為鍾菊芳。

7. Graeme Turner著;林文淇譯(1997)《電影的社會實踐》,台北:遠流出版事業公司,p.112-113

8. John Frow(2006)Genre, London; New York: Routledge,

9. Vicci的原文為「...it is impossible to stop negative stereotypes and depictions. I do feel that it is more important to see how the community responds to it...」

本文原載《文化現場》2008年11月號第7期

1 Aug 2009

沒有同志電影的契機

在有調子認為「關於同志的電影」不等於同志電影之際,又有人認為只要主角們是同志或內容涉及到同志就算得上是同志電影了。到底怎樣才算得上是同志電影呢?