發跡於美國同志匯聚地舊金山的勞勃‧伊普斯汀(Rob Epstein),的確夠格稱為同志紀錄片大師,從七零年代同志運動風起雲湧之時,伊普斯汀即投入拍攝紀錄片,從當時顯為人知的哈維米克(Harvey Milk)事件出發,陸續導演拍攝了《真理之聲:我們的生命故事》(Word is Out: Stories of Some of Our Lives, 1977)、《哈維米克的時代:邁向自由大道》(1984)、《人人手中線:愛滋拼布的故事》(1989)、《電影中的同志》(1995)以及《一七五紀事》(2000)……等13部作品。以紀錄片導演而言,其獲得獎項以足夠證明他的地位;而以同志紀錄片導演而言,其對各個不同的同志故事訴說,跳脫悲情與代言之位,在同志經驗之外,不曾遺忘社會脈絡所扮演的角色,理解社會對性身分態度與同志自身如何面對自我身份的共連性,構成其作品出人意表的敘事結構與提供給觀眾的清晰思考邏輯。

在今年初《自由大道》上映後,哈維米克已為台灣觀眾所熟知,而伊普斯汀實際上在八零年代即已為哈維米克的事件做記錄,就著當時環繞其周邊的人物,勾出哈維米克在同志運動中的象徵性,亦同時為現下舊金山卡斯楚區著名的同志驕傲遊行和當地同志文化之興作了清晰的註腳。這似是懷有巨大同志使命的一系列同志紀錄片,在伊普斯汀本人而言,實際上是從自身認同與關切出發的姿態。以電影「說故事」成為伊普斯汀自我完成的工作,卻也同時促成同志歷史與同志運動的曝光和動能。

以下是《破報》記者透過電話,專訪導演勞勃‧伊普斯汀的內容:

破報:您的四部紀錄片即將在台北上映,這些都是關於同志歷史的題材,多數都讓人感到沉重,是否能請您先敘述為何在最初開始接觸紀錄片時,選擇了同志題材作為拍攝對象,是否是嘗試在同志運動中釋出己身之力?

我之所以會開始拍攝同志紀錄片的出發點,是非常個人的原因,因為我是個同性戀。比較單純的情形是由於,當時發生了哈維米克的事件,讓我很想將這件多數人所不知道的事件訴說出來,也就是從此開始,我展開了關於如何去「說故事」的思考和嘗試,開始陷入電影製作當中。但我認為更重要的是,這部電影相較於其他眾多電影的特殊性在於,我們透過拍攝電影的過程,嘗試創造出對於任何觀眾而言都可能產生意義的故事,因此儘管這部電影是對於特定人物身分的記錄,但對於任何可能看見片子的觀眾而言,都可理解到其中的重要性。 破報:在您所拍攝的紀錄片中,使用了許多的材料,像是電視新聞報導的鏡頭、與當事者的訪談,甚至在《電影中的同志》中,使用了大量的電影片段,如何在眾多訊息材料當中,構整出讓觀眾清晰理解事件,又得以同時接受到您所關切的議題?

破報:在您所拍攝的紀錄片中,使用了許多的材料,像是電視新聞報導的鏡頭、與當事者的訪談,甚至在《電影中的同志》中,使用了大量的電影片段,如何在眾多訊息材料當中,構整出讓觀眾清晰理解事件,又得以同時接受到您所關切的議題?

所有紀錄片的材料,實際上都經過非常長時間的搜集跟研究,像是《哈維米克的時代:邁向自由大道》整個過程持續了五年之久,從拍片到資金的籌募,都是很耗時的情形。而這些蒐集到的材料尚且必須經過長時間的研究,為了理解背景、事件本身,以及任何可能蒐集到對於故事組成有幫助的材料。像拍攝《哈維米克的時代》時,有許多的訊息,包括我們所訪問拍攝的對象,都必須要重新視覺化。對我來說,拍攝電影的過程很像是種尋寶遊戲,必須去尋找被掩藏的部份,重新組成故事的樣貌,而拍攝時,我們亦與許多電影工作室合作,在許多年間的研究和對話底下,產出這樣的紀錄片。

破報:在《一七五紀事》當中的歷史,相當不為人所熟知。是否能請你談談當初開始拍攝此片的原因,以及在過程中遇到的困難?而這些悲慘的事件,在您最初接觸時,對您造成什麼樣的衝擊?

《一七五紀事》最先是由於一名歷史學家,叫做克勞斯‧穆勒(Klaus Muller),他也出現在電影當中。最初是他想要研究在納粹時代底下的同性戀倖存者,於是他來找我們,看是否能夠將訪談過程拍攝下來。因此在最初,由於刑法175條的反男同志條款,在納粹執政後對同性戀大加整肅,使倖存者相當有限,於是我們必須去思考我們能夠在這麼少的人數底下,說出什麼樣的故事。透過一個接一個,我們慢慢找到其他願意上鏡頭的人,當中有人最開始時相當抗拒將這些事情拍攝成紀錄片,但後來你可以看見他在鏡頭前露出真面孔、願意說話,改變了原先的想法面對鏡頭。

而我並非納粹時代下的見證代言者,也不是在當時受迫害的猶太人,相較於其他納粹時代底下更為廣大的悲劇,原先我對當時同性戀受納粹迫害的歷史所知甚少。因此,在我們最初開始接觸這些事件時,發覺事情更為複雜,不只是猶太同性戀受迫害,更牽涉到當中有些人認同德國的身分,並且是支持者,而我們必須誠實地將這些事情訴說出來,而這也讓我對這部電影更為感興趣,因為必須去找到一種如何誠實敘述的說故事方式。

破報:在《電影中的同志》當中,有許多好萊塢電影中不同的同志形象,可悲的、駭人的、絕望的、酷兒的或者除罪自然的,對您來說,主流文化產品中什麼樣的同志形象是您認為較為理想的?

恩,這部片包含了百年來電影中的同志形象,而我們比較想做的,實際上是去看同志形象本身如何改變,以及這些轉變背後支持的社會脈絡為何,而這些同志形象本身亦會轉為形構電影本身的特質。 破報:目前您正著手拍攝新的敘事電影《Howl》,以詩人艾倫‧金斯堡(Allen Ginsberg)猥褻案為題材的電影,對您來說,紀錄片拍攝經驗與敘事電影的差異為何?您是否會停止拍攝紀錄片?

破報:目前您正著手拍攝新的敘事電影《Howl》,以詩人艾倫‧金斯堡(Allen Ginsberg)猥褻案為題材的電影,對您來說,紀錄片拍攝經驗與敘事電影的差異為何?您是否會停止拍攝紀錄片?

不,我們會持續發展紀錄片。這部新的電影看上去其實很像紀錄片,但實際上是一部敘事電影,它有點像是一種混種的狀態。拍攝紀錄片時,要與許多人、資料、影像以及故事合作,要去找出如何組構故事的方式,但在敘事電影而言,某種程度上其實是較為簡單的。你合作的對象是專業演員,你只需要告訴他們故事情節、拍片計畫,他們就會去表演出來;紀錄片中你是與真正的人們對話合作,更多必須理解如何將這些材料放在故事中起作用。

破報:從您最初開始拍片至今,社會上同志的處境就您來說是否有何差異?而觀眾在面對您的作品時,反應有何改變?

現在的社會,與我最初開始拍片時,已經是兩個世界了。最早激發我拍電影是為了嘗試表達,讓人們知道那些事情。而這至今仍舊是如此,依然是我在各種拍片材料中追尋的。我很難判斷人們在這些年來面對我電影上反應的差別,儘管社會確實改變了,而人們的態度也與以往不同,但我始終關注的都是我的電影創作的當下、如何被創作以及看見,很難去想電影在二十年後播放的狀況。

破報:這些同志歷史的創傷對我們來說如此沉重難以承受,您認為這些同志歷史對於年輕世代而言,重要性何在?對你而言,拍攝對象是否會轉向其他性少數身分?

我始終認為我們必須去關切我們由何而來,未來會往什麼地方去,事情可以如何改變、應該如何改變。期待這些過往可以讓我們成就更美好的自己,從歷史中學習,避免重演歷史的錯誤,它們會教導我們該如何去尊重一個生命。我想我們都有責任去把歷史說出來。而我並不會去設限拍攝的題材,但我自始至終只拍我所關切的、我能理解的、對我來說有意義的,因此我並不曉得下一步我是否會選擇其他性少數來拍攝,對我而言尚屬未知。

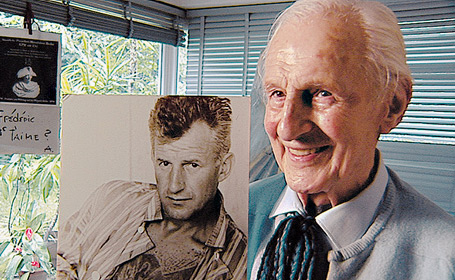

本文原載:《破報》復刊第578期2009-09-18;圖片提供:前景娛樂

31 Oct 2009

堅定訴說同志歷史的導演──專訪勞勃‧伊普斯汀

這似是懷有巨大同志使命的一系列同志紀錄片,在伊普斯汀(Rob Epstein)本人而言,實際上是從自身認同與關切出發的姿態。以電影「說故事」成為伊普斯汀自我完成的工作,卻也同時促成同志歷史與同志運動的曝光和動能。