尽管波士顿已是号称全美最自由主义的城市之一了,那无处不在的血淋淋直接扎进肉里的种族歧视氛围,即使在同志圈这所谓次文化族群里,仍然明显得叫我对交往白人朋友,心存顾忌。

一九九九也就是我决定离开哈佛的一年,我遇见了阿尼。

完全忘了是怎么样的一个模式。只记得当时大波士顿地区有一份免费的同志报纸叫《海湾眺望》(Bay Window),厚厚的几十大页,一星期出刊一次,在车站、书局或报摊上随手可得。

可怪的是,在网路已经如此发达的那时候,《海湾眺望》里仍有厚厚的四张十六页是征友栏。栏页细分成男、女同志,又将亚洲(裔)、拉丁美洲(裔)同志独立分出,更体贴的还有为爱滋带原者设计的专门征友栏位,完全都是免付费的。

而我最爱阅读的却是一栏叫「热爱一瞬」(Hot Flash),是专为在刹那间被「电」到的绝望同志而设的。

「五月二日下午四时在往MIT(麻省理工学院)的红线地下铁上,你着深呢大衣,我棕发碧眼。我们曾对望了几秒,你便下车了。我们还有可能再见面吗?大卫。」或是「上星期四琼·汉考克大楼一楼大厅电梯,我们擦身而过。我身高硕约六尺,蓄须,你微笑向我说了声嗨,记得吗。安杜鲁」

每则限短短廿个字,那在茫茫人海里大海捞针的绝望热情(或说妄想更为贴切),只为着那几乎不可能的重逢,一则一则读下来,只深觉得造化真会弄人,又好笑又鼻酸。

而我和阿尼是否经由「海湾眺望」里的征友栏而认识的呢?如今回想起来,最有可能。

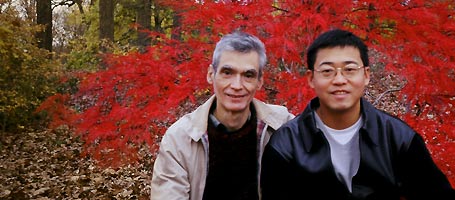

第一次见面我记得就在我居住的布鲁克林地下铁站。他手上拿了一份报纸,隆冬的夜晚他只穿着短夹克,灰白的短发,身量不高,瘦削的长脸?崖?逦疲?瓷先ピ家蚜??砹耍?┮涣钊擞∠笊羁痰氖撬?幸欢月拱闱宄旱拇笱邸?hr>

果然,第二次再见面他带来了厚厚一叠他自制自售的卡片,简简单单的十六开单色对折纸卡,正中央印着一句不知引自何方的格言金句,浓墨的字体典雅?重,整体而言素雅大方,深得我心。

我挑出其中几张读了一读,只觉单字连篇,似乎不像是现代英文,问了阿尼,他也耐心为我解释了一些,只是我虽自栩英文不错,但语言的隔阂仍在,他解释来解释去,我只有更加糊?T,便放弃了。

之后,我和阿尼便经常互通伊媚儿,偶而也会收到他用细字黑笔写在自制卡片上的信。果然,我必须边查字典才能读懂。

而且他似乎对东方文化仰慕得不得了,多次提及孔子及老子,并引用了「君子不以人废言」和「己欲立而立人。己欲达而达人。」令我除了一解平日仰白人鼻息之闷气,更对阿尼另眼相看。真不愧是MIT的教授,我边读信心里不禁一边这么想。

「为什么不带我去MIT校园走走逛逛?」有次我不禁如此请求。在哈佛两年多每日乘地下铁经过MIT校园,看着学生来来去去,但似乎总不得要领。这位MIT的退休教授少说也在校园里待过几十年了吧?总该可以给我一个深度的校园导?罢。我想。

於是某个周末我们同游了MIT,他果然是熟门热路,对其中建筑物及各个景点的历史典故、人物年代如数家珍。但一路上人来人往,没有人和他打过招呼,是比较奇怪之处。而他并没有如我所预期的,带我去参观他以前的办公室或实验室等等的,更令人起疑。

「你骗我,你根本不是什么MIT的退休教授……」我曾不只一次当面想拆穿他,他总是笑嘻嘻地不以为意,说:「不相信没关系,我有人证。」我半信半疑。

后来他果然拉了我去见他所谓的「证人」,竟然是一个在昆西市场(Quincy Market)卖龙虾?包的日本、巴西混血男孩。阿尼一脸严肃地问他:「我是不是MIT的教授?」那男孩彷?犯悴惶?宄?纯觯?还芤涣成灯?卮粜Φ阃罚骸杆?恰K?恰!菇倘朔植磺逅?烤故强?嫘?故侨险妗?hr>

譬如他会疯疯癫癫地在星期天一大清早打电话,邀请你和他一起去卡布利广场(Copley Square)上的著名教堂听巴哈的颂诗演唱。(后来我发觉阿尼个性中有一种偏执,容易被某种特定事物或念头缠绕。譬如他喜欢亚洲男孩、巴哈和管风琴至深深迷恋的地步,就是一例。)

「我又不是教徒,这样好吗?」我在电话中迟疑。

「没关系,我也不是。我们只是去听巴哈。」

阿尼终於把我带去,煞有介事地在教堂门口排队领了节目表(上附有歌词内容,容易听懂),坐下后他发现在牧师冗长的证道中我的坐立不安,便又体贴地把我带出教堂,说:「等他们开始唱巴哈了,我们再进去。」

之后他果然每隔五分钟便冲进去教堂观望一阵,又旁若无人大刺刺走出来说:「就快要开始唱了,牧师的证道就要结束了。」

那一次我坐在晨光?严的教堂前座(是阿尼在背后一直教唆我往前坐),聆听着彷?反?蕴焯玫挠琶滥懈咭簦?谐?虐凸?闹卸陨竦淖鸪缬胂蛲??匀耸赖目嗄沼氩簧幔?蒲锏幕匾粼诮烫酶咚实睦戎??浠靥啦痪?ぉの冶匦氤腥险馐俏沂状伪话凸?囊衾秩绱松钌詈扯??采罹踉诠?鸬娜?辏?芩愕谝淮握嬲?苋肓说钡氐奈幕?瘴А?hr>

「你们是说阿尼?他还好罢?人家还是MIT的教授呢!」我半开玩笑半心虚地说。但也颇觉事态严重,因为在美国,通常你的朋友是什么,就代表你是什么。之后我把阿尼写给我的伊媚儿转给他们看,其中一位每天阅读《纽约时报》的台湾朋友斩钉截铁地告诉我:他绝对不是MIT的教授。

他语重心长地说:美国文化里培养出来的怪人(freak)很多。「阿尼的英文看似不错,但仔细看可以看得出来是自修的,就是那种没有受过什么正规教育,但自已在图书馆翻书自学多年的那种……」──这时,我突然想起阿尼印制贩售的卡片,连他自己也解释不清楚的格言金句,会不会也同样来自於图书馆的「自修苦读」?

「这种怪人有时候会骚扰你,半夜打怪电话或一天一封信什么的,你一个人独自在美国,对这种人要更加小心。」朋友这样警告我。

「我自己就曾经被这种人骚扰过!」最后他又郑重追加了一句。

三十好几快四十的人还这样被当小孩子警告,面子似乎有点挂不住,「阿尼会是这种怪胎吗?」我陷入怀疑的痛苦──怀疑有一对鹿般纯真大眼的、对巴哈疯狂的阿尼,但更多的是怀疑自己,自己的判断力。

(未完待续……)