他守著一個死亡的秘密過著一般人過的日子,心裡頭是什麼滋味?而我,以及當時的台灣社會,正逼著他那麼做。

乍聽到前男友過世,當然會難過。但在那人之常情的難過底下,卻流竄著更深層的悲傷。我那時不太能夠理解是怎麼一回事,只是很清楚,那股悲哀使我無法生他的氣。我當時的男友倒是氣壞了。他覺得對我隱瞞實情是非常不負責任的行為。我可能因此而被感染。

他說得沒錯。只是,當時我唯一想做的,就是把所有的舊照片搜集起來,排列在相簿裡,重新地再看一看,揣摩著他自知大限已近,還在野柳搭著我的肩,對著鏡頭微笑時,心裡到底在想些什麼。

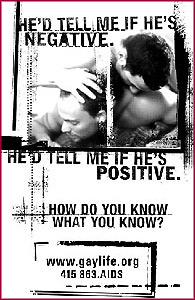

為什麼他不告訴我真相?他是醫師,不斷地規勸周遭的朋友去檢驗,更在我剛出道時給我灌輸安全性行為的知識。為什麼卻不肯告訴我已被感染的真相?

我永遠不可能知道答案,但能猜得出一二。

如果他告訴了我,我還會和他在一起嗎?說實話,不會。絕對不會!

在九十年代初,艾滋病對我而言是美國三藩市的問題,一件很遙遠的事。我不能想像身邊的人會是帶原者。要是他真跟我說了,我恐怕只會被嚇壞。我想,他是知道的。

你或許 開始明白我那時為什麼如此難過。艾滋病的恥辱烙印使他無法跟所愛的人說真話。

他守著一個死亡的秘密過著一般人過的日子,心裡頭是什麼滋味?而我,以及當時的台灣社會,正逼著他那麼做。

我該如何釋懷?多年后才霍然感悟,原來我一直在歧 視著我的男朋友。

我們看待艾滋病患時也犯了同樣的毛病。我們知道他們存在,偶爾也會討論一下艾滋問題,但請別靠得太近嘛。試想想,艾滋病患同志感受到這種隱諱型歧 視時,心裡頭又是什麼滋味?

歧 視猶如禁忌,常常是隱諱的。比如一個對同志懷有偏見的社會,它不會承認自己有偏見,反而會自認為擁有高超的道德標准。人們會說:沒有哇,我們不是很公開地在討論同性戀問題嗎?我們根本就沒有歧 視你,但請你也別在孩子面前這樣呀!身為同志,我們可就很清楚,所謂的「問題」、「孩子」是怎麼一回事。

話說會來,我們看待艾滋病患時也犯了同樣的毛病。我們知道他們存在,偶爾也會討論一下艾滋問題,但請別靠得太近嘛。試想想,艾滋病患同志感受到這種隱諱型歧 視時,心裡頭又是什麼滋味?

我記得幾年前新加坡的必要劇場和星洲唯一公開身份的艾滋患者周先生合作了一出獨白話劇,由周生扮演自己,夫子自道得病后的心路歷程。在中場的觀眾問答項目裡,一名觀眾問說:「請幫我了解你,我該怎麼做才幫得上你呢?」那是奇妙的一刻。

在那一瞬間,舞台上的周生突然不再是個艾滋病毒的骷髏表征、一個性濫交的同性戀者、一件供人獵奇的演員,而煥然是個活生生的、具備七情六慾五腑六臟、有待於被尊重、理解和體諒的普通人。

歧 視的輕重從隱諱維妙,可一直發展到驚世駭俗。駭俗一例,試看美國的法威爾牧師:「艾滋不憚是神對同性戀者者的懲罰,更是神對接納同性戀者存在的社會的懲罰。」隱諱一例,我對前男友之一般便是。

歧 視的筋骨核心是對他人不幸的冷漠。它在理直氣壯地說:「那是你自己的錯,請站遠點,沒事別巴巴地跑過來。」,對照一下:「請幫我了解你,我該怎麼做才幫得上你呢?」,冷暖分明。

作為性向少數分子,我們對歧 視都曾經親身領教過。那就別再歧 視他人吧。我們難得會歧 視得駭俗,但難免有時會維妙得把自己也給蒙蔽了。我們應該可以做得更好些。

三藩市亞太保健中心總裁約翰聖多士曾給了我這點子,現在拿出來與大家分享。

如果你認識一名艾滋患者,那就跟你的家人朋友出櫃說你自己是名艾滋患者的朋友。告訴他們你跟他的一些點滴(當然不必指名道姓),幫助他們以平常心看待他,讓他們從你身上學會體諒和理解、學會不必花顏失色。如果你不認識任何艾滋患者,那就開始在當地的艾滋組織裡當當義工。很快地你就會有朋友了。

要是你已覺得同志出櫃很艱難,試想想出櫃為艾滋患者會難多幾倍?實在沒有必要等待另一位像周生那樣勇敢的患者再出櫃,通過他來說服有關當局重視艾滋歧 視問題。你希望你的朋友在這種歧 視下再熬多久呢?今天就付諸行動吧!