1969,伍德斯托克;2009,製造伍德斯托克

埃利奧特和他的molly在一起,他說: molly是我的靈感之源。

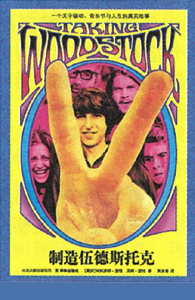

2009年,李安導演的《製造伍德斯托克》公映,雖然這部片子暫時不會內地 上映,但是同名原著簡體中文版即將出版。還原,憧憬和反思,正在進行。

| 關於 埃利奧特·提伯 Elliot Tiber |

| 伍德斯托克音樂節創辦者之一。曾創作多部 獲獎話劇和音樂劇,並在美國新學院大學和紐約市立大學亨特學院教授喜劇創作與表演。 他的第一部小說《離街》在歐洲出版,迅速成為暢銷書,並被改編成電影,在歐洲和美國獲得多個獎項。 |

電影《製造伍德斯托克》(另譯:《胡士托風波》)5月份在夏納亮相後引起熱議,導演李安說,我一直想拍這樣一個故事,它關乎自由、誠實和忍耐,還有一種我們不該捨棄的純真。

我們聯絡到影片出品公司焦點影業(Focus Features),得知短期內影片不會在國內院線上映。失望之餘,卻得到了與此有關的一個好消息──這部電影改編自美國作家埃利奧特·提伯的自傳《製造伍德斯托克》,而譯林出版社將在8月份推出這本書的簡體中文版。

《製造伍德斯托克》的中文翻譯吳冰青,身在美國,任職花旗銀行做定量分析。一個完全「理科背景」的金融客,翻譯了這本非常感性的《製造伍德斯托克》。

「我感覺埃利奧特·提伯是用很平實的寫法來寫作這本書,是真實的實錄,並沒有專門強調某些東西,所以在翻譯的過程中,我對自己的要求是盡量忠於原著,無論是口氣還是行文風格,都盡量還原。不過書中使用的某些英文詞彙不容易找到準確對應的中文,例如「同性戀」這個詞,在原作裡有很多不同的說法,有些是中性的,有些則帶有明顯的侮辱性,而可供選擇的中文詞彙少很多,這在某種程度上可能會損害原文的意思。」

試讀這本《製造伍德斯托克》,像是被塞進了一個巨大的攪拌機,黃油、地下影院、瀝青、五金商店、皮質制服、化學顏料、髒床單、朽壞的木頭、爛泥地、硬肥皂塊、慢慢吞噬獨木舟的湖水……還有著名的LSD,這些東西都被埃利奧特·提伯裝進了「拌桶」裡,氣味濃烈且令人目眩,忍不住懷疑:也許它是一本小說?所描述的其實是一場幻覺?

試讀這本《製造伍德斯托克》,像是被塞進了一個巨大的攪拌機,黃油、地下影院、瀝青、五金商店、皮質制服、化學顏料、髒床單、朽壞的木頭、爛泥地、硬肥皂塊、慢慢吞噬獨木舟的湖水……還有著名的LSD,這些東西都被埃利奧特·提伯裝進了「拌桶」裡,氣味濃烈且令人目眩,忍不住懷疑:也許它是一本小說?所描述的其實是一場幻覺? 「這不是一本小說,沒有任何虛構的成份,它是一本忠於事實的回憶錄。」埃利奧特·提伯在郵件中這樣回答了我們的疑問。

作為1969年伍德斯托克的創造者之一,埃利奧特·提伯說:「我曾經用了25年的時間接受了許多不同媒體的電視廣播等採訪,發現他們從來沒有提及這樣一個事實:一個同性戀者通過這個音樂節推動了世界的變化發展。」而埃利奧特·提伯寫作《製造伍德斯托克》,就是希望這個事實能被大家所看到。

因此,《製造伍德斯托克》是一部充滿勇氣的作品,講述的是真實發生過的事:一個曾經備受壓抑的同性戀藝術家,怎樣推動了1969 伍德斯托克的誕生,而他自己也在這個過程中明晰了──「我的未來將是誠實、溫暖和真實的,正如我現在知道生活可以是那樣。」

2009年7月,我們與身在紐約,74歲的埃利奧特·提伯取得聯系,並請他就《製造伍德斯托克》這本書,回答我們的問題。

「這是1969年6月初,在白湖,也就是紐約城以北不過九十英裡處一座名叫貝特爾的小村鎮的一個極小的區,天氣大概是你能發現的唯一的好東西了。1955年我們初到白湖時,貝特爾村有一個志願者消防隊、一個充滿敵意的管道工、二十家酒吧以及為數大約兩千五百的人口──我們後來發現,其中許多是極其頑固的信徒。此後十四年中,這一切沒發生多大變化。」

「這是1969年6月初,在白湖,也就是紐約城以北不過九十英裡處一座名叫貝特爾的小村鎮的一個極小的區,天氣大概是你能發現的唯一的好東西了。1955年我們初到白湖時,貝特爾村有一個志願者消防隊、一個充滿敵意的管道工、二十家酒吧以及為數大約兩千五百的人口──我們後來發現,其中許多是極其頑固的信徒。此後十四年中,這一切沒發生多大變化。」 「星期一到星期五,我在紐約工作,在那裡掙錢,偶爾與陌生人發生性關係。到星期五晚上,我一路開車回白湖,去挽救我父母的生意。

在白湖,我假裝成一個異性戀的生意人。那,自然,是一個巨大的謊。在紐約,我是藝術家兼同性戀。那才是真實情況。但是我假裝兩者都是,弄得我一樣也不是了──至少,不完全是。」

──摘自《製造伍德斯托克》

《城市畫報》:我們該怎樣理解這本書的性質?其中是否有虛構的成份?

這是一本自傳。有書店將它歸類為:音樂、回憶錄、同性戀史等。這不是一本小說,沒有任何虛構的成份,它是一本忠於事實的回憶錄。不過我最喜歡用詼諧的手法進行文學創作,所以書的風格是非常風趣幽默的。

《城市畫報》:這本書的實際寫作時間有多長?為什麼一直到距伍德斯托克音樂節近40年的時候才完成它?

7年前我開始動筆寫這本書,寫好之後,用了兩年的時間進行編輯整理等工作。又過了兩年,我和李安導演合作,以此拍了一部電影,並由焦點影業(Focus Features)出品。

之所以在事隔近40年之後才有這本書,是因為我曾經用了25年的時間接受了許多不同媒體的電視廣播等採訪,發現他們從來沒有提及這樣一個事實:一個同性戀者通過這個音樂節推動了世界的變化發展。我的書和這部電影會讓大家看清這個事實,並告訴大家同性戀者也有能力用自己的夢想和人生創造出偉大的事物。

我想,我的書和電影能獲得巨大的成功,主要在於我們向世界闡述了這樣的信息:音樂節是如何誕生的,而之前所有的書籍和文章都沒有提及到這點。

「歷史或多或少就是一部多數人壓迫少數人的故事。在美國,二十世紀中期,你能攤上的最壞命運就是做了同性戀和做了黑人,而且有些人聲言,做同性戀是更大的冒犯。」

「那個夜晚,就是後來人們所知的『石牆騷亂』(Stonewall Riots),催生了同性戀解放運動。它改變了整個國家和大半個世界。接下來三個晚上,同性戀男男女女繼續在石牆酒館外示威。許多人穿著變裝服飾,公然宣示他們的同性戀傾向,但是,與許多後來的記述相反,頭一天晚上並沒有變裝皇后。那天晚上,普通gay男和拉拉女只是想著他們自己的事,只想玩得痛快──一直到有人告訴他們,他們不能。」

「1969年6月28日改變了世界──也改變了我。突然之間,我的所有針對我自己的憤怒都集中向外了,為了一個正義的事業。我心裡發生了變化。我無法馬上弄清楚那是什麼變化了,但我知道我已不同以前了。我感覺到體內一種新的力量,這種力量可以改變我的生活。」

──摘自《製造伍德斯托克》

《城市畫報》:我們注意到書中用了很大篇幅來描述音樂節之前你個人的生活?為什麼選擇這樣的寫作角度?

《伍德斯托克音樂節瘋狂實錄》(1970年),側重於講述音樂會和表演者,我本人不是一個音樂家或歌手,我的人生在我參與創造音樂節的過程當中發生了巨大的變化。在那時,我們根本沒有想過音樂節會成為一個時代的標記,讓世界為之震驚。我很高興看到伍德斯托克音樂節給世界上無數人的生活帶來了影響。

《城市畫報》:寫作這本書,對你來說具有怎樣的意義?

這本書不僅僅表達了我對歷史中被忽視事物的關注,並將其糾正,也許我不能簡單地說出個所以然,但同時它已經成為了尋夢者的源泉,為那些從來沒有看清自己人生目標的人指明了方向。我現在已經74歲了,我實現了一個偉大的夢想。

《城市畫報》:你在書中描述了你和父親之間的關係,這讓我們印象深刻,它也是你寫這本書的主要動力嗎?

在音樂節之前,我和父親之間的關係很冷淡。他一生為了繁重的生活和照顧母親而勞碌奔波,極少感到快樂。但在辦音樂節的時候,他第一次擁抱了我。我終於在34歲的時候找到了愛我的父親。儘管這不是我寫這本書的動力,卻成為了我人生故事中重要的一部分。

「1969年夏天把破敗、粗陋的二號小屋變成了一座愛的宮殿。但是在我胡作非為的性愛的間隙,其他更微妙的事情也在發生,並對我產生了重大影響。因為突然湧來的生意,我的周圍盡是這些工人──年輕人,跟我以前接觸過的非常不一樣。有時候最簡單的談話也讓人驚奇,首先,我發現許多到伍德斯托克來的人擁有夢想,那是任何普通紐約人想也想不到的,不論是異性戀還是同性戀。」

「稍後,州和地方官員將把雅思各農場裡的人數估計為五十萬。他們說一百萬人還在路上,但困在了交通阻塞中,車輛一直堵到大約九十英里外的喬治華盛頓大橋。但是我相信這些估計是極其保守的。這遠遠多於時報廣場任何一次新年夜的人群,而後者通常宣稱有近百萬之眾。」

「這破敗的三等汽車旅館成了宇宙的中心。在我心底,我意識到,把布朗克斯、布魯克林和長島來的頭髮亂蓬蓬的長舌婦換成這些色彩斑斕、又辣又酷的嬉皮士,是要讓我重生一次了。一生中第一次,我感覺人們理解我了。他們看到了我是誰。他們知道了地下影院是什麼;他們欣賞長舌婦煎餅屋菜單上的庸俗藝術;他們與獲得理解的感覺聯系起來了。這是些關心環境和所有少數民族裔民權的人。這些人熱愛音樂、藝術和溫順的動物。看得出來他們擁有渴望,超越了僅僅追求成功和賺錢。我被此刻包圍著我的這一族靈魂激勵著。」

──摘自《製造伍德斯托克》

《城市畫報》:有人說,1969年的伍德斯托克音樂節像一場「夢」,因此它是無法重現再造的。

到目前為止,有許多人曾經努力嘗試創造出另一個伍德斯托克音樂節,但都以失敗告終。今年有更多人嘗試重現音樂節。我想,現在新一代的年輕人需要創造屬於他們自己的「伍德斯托克」,以此來表達他們自己的感受。世界變了,要重現1969年伍德斯托克音樂節是不可能的。當然,我也希望有人能證明我這個觀點是錯誤的。

《城市畫報》:1969年的伍德斯托克音樂節給你帶來了怎麼樣的變化?

它使我找到了自尊,懂得自豪,懂得愛護不同種族的人們。在此之前,我經常為工作和生活而感到沮喪憂鬱。音樂節讓我獲得了重生,讓我成為了一名作家,創作不同的電視節目、書籍、戲劇和電影。勇敢去做以前一直夢想卻不敢做的事情。

《城市畫報》:你什麼時候開始意識到1969年伍德斯托克音樂節不再僅僅是一場音樂盛會?

有三年的時間,我移居到了布魯塞爾和比利時,成為一名作家,一名幽默作家。當我因由我的首部小說《高街》改編而成的同名電影《高街》(Rue Haute)重回紐約衝擊奧斯卡獎的時候,我發現了一些關於伍德斯托克的書籍,在閱讀之後,我發覺它們所說的不盡準確,於是,我萌生了寫一本回憶錄的念頭,那時是1976年。我終於意識到音樂節是如此的重要。

「這些人不是我一生中慣於與之打交道的紐約人。他們不是物質主義者,並不渴求財富和名望。他們是無法定義的,主要是因為他們拒絕了一切可算作通往那個稱作美國夢的巨大幻覺的途徑的東西。他們蓄著長髮,穿著工裝褲,屁股垮垮的,赤著腳,戴著方頭巾,隨性而為。很多人把頭髮染成了橘黃、粉紅、紅、綠、紫及藍色。他們許多人頭上、脖子上、手腕和腳踩上都戴著珠鏈、和平標誌和各種其他裝飾品。有的人鬍子蓬亂,極少有人按任何規律洗澡,而更少有人在意世界對他的認同。似乎每個人都在唱著、笑著。我一生從來沒有聽到過這麼多笑聲。」

「到音樂結束的時候,我疲倦極了,無論身體上還是心理上,但卻是絕對的興高采烈。我第一次知道,我並不孤獨。多年來,我隱藏自己的性取向,因為責任拴在父母身上, 眼看著我掙的每一塊錢被一個吸錢陷阱吞噬,這些都往我的內心慢慢灌輸了一種深沉的孤獨感──一種永不消逝的孤單的感覺。但是現在我感到我屬於一個更大的群體,這是一個世代,它能通過其包容的態度、極為豐富多彩的生活方式及其對這個搖滾時代的愛來自我定義。

──摘自《製造伍德斯托克》

《城市畫報》:你認為伍德斯托克音樂節的核心精神是什麼?它為何如此重要?

在1969年,當時的世界在關注越戰和人類登月這兩件事。伍德斯托克音樂節後來催生了「伍德斯托克之國」。我們關注和平、友愛和音樂,反對越戰。當時我們大都認為登月是政府和科學家合謀作假的玩意兒。這種想法至今仍得到一部分人的認可。我很懷疑,既然科學家告訴我們月球上沒有大氣層,沒有風,那麼,那些登月圖片上的美國國旗又為何能夠「迎風飄揚」?

顯然,世界需要更多地去關注和平、友愛和音樂,而不是核武器。

《城市畫報》:你對嬉皮的核心精神有何看法?你是一名嬉皮士嗎?

我從來就不是嬉皮士。我曾經是一名大學教授,教美術和應用美術以及設計課程。在伍德斯 托克音樂節之後,我成為了一名作家,幽默作家。我想,嬉皮運動是人們對狹隘思想、拜金 主義以及墨守社會成規等錯誤觀點的反抗。

「伍德斯托克證明了只要數量足夠大,人們便可以行使他們本來並未享有的自由,特別是當那些自由不傷害任何人的時候。」

「伍德斯托克最大的好處──這個好處,就我所知,從來沒有人寫過──是性的多樣性。各種性取向的人都來到了音樂會上,且人數極大。」

──摘自《製造伍德斯托克》

《城市畫報》:你看過李安導演的《製造伍德斯托克》(Taking Woodstock)嗎?據說這是部喜劇,是真的嗎?

我有參與到這部電影的製作當中。李安導演一直被認為是極具天賦的導演,感情非常細膩,在他以前的作品中,我們可以看到他對幽默和人性驚人的洞察力。

我在一個月前看了這部電影,絕對是精彩之作,以細緻的情感為主導,幽默而動人。這的確是部喜劇,講述一個懷有夢想的年輕人(我)的一次私人旅程,也是一個尋夢的旅程。裡面沒有車禍,沒有兇殺等暴力的場面,只是講述了成百萬的人因愛而相聚,為和平和音樂共度了三天的美好時光。

《城市畫報》:你認為是書中的哪一部分吸引了李安?

在2007年8月,我在加州為這本書原版精裝本做巡迴宣傳的時候,應邀參加了一個電視的訪談節目,出席節目的另一個嘉賓就是李安導演。我向他表示了對其電影作品的欣賞之情,並說道:「但是你的片子都是悲劇,你願意拍一部喜劇嗎?」他說,只要找到好的劇本,就一定會拍。於是我把自己的書給了他。兩個月之後,我接到了焦點影業電話,說他們想以我的書作為藍本,在伍德斯托克音樂節四十週年之際,拍攝一部電影。我當時高興得跳到天花板去了,好像中了彩票一樣。

李安說,他是被我的個人故事所吸引,在這個故事裡,我促使了伍德斯托克音樂節得以實現。在此之前,他也像世界上其他的人一樣,對這個音樂節的誕生毫無頭緒。

附錄

李安:「我還想為這個音樂節保存一點神秘性,這個東西一旦說透了、拍出來了,它的意義也就喪失殆盡了。」

編譯:楊凡

說「伍德斯托克」

「伍德斯托克」在美國舉辦的時候,我在台灣的電視上看過現場的片段、聽過那些歌、也見過嬉皮士。這些讓我感覺到美國正在發生著翻天覆地的變化。我感覺到了一絲不安,害怕有什麼事情會發生,不過後來也並沒有什麼嚴重的事情發生。我記得那時候似乎全世界都在開演唱會,有人把這個叫做嬉皮士入侵。

「伍德斯托克」是無法代替的文化符號,對我來說,它的精髓就是純真,在那個年代,年輕人聚在一起尋找快樂、平等,來證明自己的存在,當然,毒品、性是音樂節的衍生物,我們在影片裡有幾個這樣的場景,在今天來看意識是挺危險的,但我知道這對我意味著什麼。這場音樂節是完美的,而我想現在已經無法重現當年的美好了,我很懷念那個時代。

嬉皮有自己的歷史來源,它只是一種現象,爭取人權、反戰、女權、同性戀權益。其實是這些權益受到打壓之後,有了反叛的需求。當時的美國人用這套方法來藐視父母的資本主義的東西,吸收了很多中國的哲學,比如佛學,比如很多人讀過《易經》與「竹林七賢」,他們組織起來過共產和嬉皮的生活,但是大部分年輕人只是反叛,不是嬉皮,只不過主流媒體統一把他們叫做嬉皮。

我是在1980年代才在紐約看到邁克爾·沃德利拍攝的紀錄片《伍德斯托克音樂節瘋狂實錄》的。我當時對伍德斯托克簡直是一無所知,我只知道這個音樂節很重要,有無數的人在讚美它。直到我準備拍攝這部電影的時候,我才具體了解到音樂節的一些內幕。

說《製造伍德斯托克》

從《冰風暴》之後我拍了6部都是比較重的東西,尤其到了《色·戒》,我感覺拍類似的沉重題材應該是到頭了吧,很需要一些新鮮、喜感與純真,正好就碰到這個。

當時,我在三藩市Mill Vall的電影節宣傳《色·戒》,《製造伍德斯托克》的作者埃利奧特·提伯就坐在我的後邊,跟我講了很多他書裡邊的東西,他講述的過程很幽默很好玩,我覺得很有意思,一個月之後就拍了。《冰風暴》是在講述伍德斯托克音樂節酒後宿醉的現象,我決定拍這部影片的時候正好碰到它的源頭。

很多人問我,為什麼會不斷變換題材,是偶然還是必然?說老實話,我真的沒有去吊大家的胃口,拍完一個故事之後總有另外一個故事去吸引我。如果不是這個故事這個電影,但在別的電影裡也會講同樣的主題。

相關的時代精神的氛圍也是吸引我的原因,我每次選的年代總是在很關鍵的結點上,我很喜歡戲劇點的東西,在轉折點上的東西,特別發人深省。《冰風暴》和《與魔鬼共騎》中都隱含著對美國來說很重要的年份,但之前不太會有人注意。我注意到很多別人沒有注意到的年份,在此之前的前五年或者十年去想像,讓他與當下的狀況產生聯系與呼應。

影片裡其實並不是很多音樂會的鏡頭,只是有一些,而且還是遠遠拍攝的一些。這麼做的原因一部分是因為資金的限制,更大程度上是因為藝術上的考慮。我想拍攝的是一部能把伍德斯托克音樂節埋藏到觀眾內心的電影,而不是拍一部以音樂會為重點的電影。而且我還想為這個音樂節保存一點神秘性,這個東西一 旦說透了、拍出來了,它的意義也就喪失殆盡。

我克制不住要用這種紀錄片式的片段,我拿了16mm攝像機,找了幾個很有嬉皮士範兒的年輕人,讓他們在片場隨便拍,然後我把這些鏡頭一起剪輯到電影裡。其實本來這個部分我想用資料片段剪輯,當我看到這些片段後,我想這就是我想要的老紀錄片的感覺。這些鏡頭在影片裡看拍得非常流暢,我們很開心,這些片段也反映了影片自由的主題,他們拍得輕鬆隨意,連演員也包含在畫面裡,是非常風格化的部分。

我不覺得《製造伍德斯托克》會被看做是一部同性戀電影,它和《斷背山》不同。《斷背山》講的就是兩個同性戀的故事,但是這部電影講的是一個音樂節的創辦過程,講的是一個關於「愛與和平」的故事。我們的主角是這個音樂節的創辦人,這個創辦人碰巧是埃利奧特·提伯,而埃利奧特·提伯碰巧又是個同性戀,僅此而已。我們沒有在這上面做什麼文章。

我很享受拍攝時被純真的精神包圍。很多人認為60年代就是嬉皮士年代,但嬉皮士只是很小的一部分人群,電影裡展示的是各種文化現象,嬉皮士只是文化現象裡的一部分,去往「伍德斯托克音樂節」路上的人,並不是個個披頭散髮,99%的人都是行為正常的,那些孩子只是想去現場狂歡。我不是一個向往嬉皮士生活的人,拍攝的過程讓我回到了那個時代,沉浸在和平的氣氛裡,我很喜歡那個過程。「伍德斯托克」意味著和人平等、和平地相處,和大自然保持平衡,對我來說,搖滾樂、性和毒品只存在於「伍德斯托克」精神的邊緣。「伍德斯托克」精神是和平,只有Abby Hoffman在舞台上砸吉他算是整個音樂節唯一暴力的場面。我並不是一個搖滾樂的粉絲,這是我理解的一個方向。

(本文根據李安接受各媒體的採訪口述整理,未經本人勘校。)

本文原載:《城市畫報》第236期2009年7月28日版

錄音整理:劉嘉璇(實習生);圖:大大樹提供