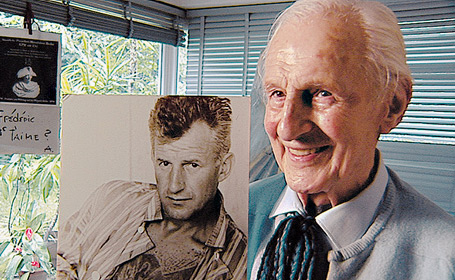

发迹于美国同志汇聚地旧金山的劳勃·伊普斯汀(Rob Epstein),的确够格称为同志纪录片大师,从七零年代同志运动风起云涌之时,伊普斯汀即投入拍摄纪录片,从当时显为人知的哈维米克(Harvey Milk)事件出发,陆续导演拍摄了《真理之声:我们的生命故事》(Word is Out: Stories of Some of Our Lives, 1977)丶《哈维米克的时代:迈向自由大道》(1984)丶《人人手中线:爱滋拼布的故事》(1989)丶《电影中的同志》(1995)以及《一七五纪事》(2000)……等13部作品。以纪录片导演而言,其获得奖项以足够证明他的地位;而以同志纪录片导演而言,其对各个不同的同志故事诉说,跳脱悲情与代言之位,在同志经验之外,不曾遗忘社会脉络所扮演的角色,理解社会对性身分态度与同志自身如何面对自我身份的共连性,构成其作品出人意表的叙事结构与提供给观众的清晰思考逻辑。

在今年初《自由大道》上映后,哈维米克已为台湾观众所熟知,而伊普斯汀实际上在八零年代即已为哈维米克的事件做记录,就着当时环绕其周边的人物,勾出哈维米克在同志运动中的象征性,亦同时为现下旧金山卡斯楚区著名的同志骄傲游行和当地同志文化之兴作了清晰的注脚。这似是怀有巨大同志使命的一系列同志纪录片,在伊普斯汀本人而言,实际上是从自身认同与关切出发的姿态。以电影「说故事」成为伊普斯汀自我完成的工作,却也同时促成同志历史与同志运动的曝光和动能。

以下是《破报》记者透过电话,专访导演劳勃·伊普斯汀的内容:

破报:您的四部纪录片即将在台北上映,这些都是关于同志历史的题材,多数都让人感到沉重,是否能请您先叙述为何在最初开始接触纪录片时,选择了同志题材作为拍摄对象,是否是尝试在同志运动中释出己身之力?

我之所以会开始拍摄同志纪录片的出发点,是非常个人的原因,因为我是个同性恋。比较单纯的情形是由于,当时发生了哈维米克的事件,让我很想将这件多数人所不知道的事件诉说出来,也就是从此开始,我展开了关于如何去「说故事」的思考和尝试,开始陷入电影制作当中。但我认为更重要的是,这部电影相较于其他众多电影的特殊性在于,我们透过拍摄电影的过程,尝试创造出对于任何观众而言都可能产生意义的故事,因此尽管这部电影是对于特定人物身分的记录,但对于任何可能看见片子的观众而言,都可理解到其中的重要性。 破报:在您所拍摄的纪录片中,使用了许多的材料,像是电视新闻报道的镜头丶与当事者的访谈,甚至在《电影中的同志》中,使用了大量的电影片段,如何在众多讯息材料当中,构整出让观众清晰理解事件,又得以同时接受到您所关切的议题?

破报:在您所拍摄的纪录片中,使用了许多的材料,像是电视新闻报道的镜头丶与当事者的访谈,甚至在《电影中的同志》中,使用了大量的电影片段,如何在众多讯息材料当中,构整出让观众清晰理解事件,又得以同时接受到您所关切的议题?

所有纪录片的材料,实际上都经过非常长时间的搜集跟研究,像是《哈维米克的时代:迈向自由大道》整个过程持续了五年之久,从拍片到资金的筹募,都是很耗时的情形。而这些搜集到的材料尚且必须经过长时间的研究,为了理解背景丶事件本身,以及任何可能搜集到对于故事组成有帮助的材料。像拍摄《哈维米克的时代》时,有许多的讯息,包括我们所访问拍摄的对象,都必须要重新视觉化。对我来说,拍摄电影的过程很像是种寻宝游戏,必须去寻找被掩藏的部份,重新组成故事的样貌,而拍摄时,我们亦与许多电影工作室合作,在许多年间的研究和对话底下,产出这样的纪录片。

破报:在《一七五纪事》当中的历史,相当不为人所熟知。是否能请你谈谈当初开始拍摄此片的原因,以及在过程中遇到的困难?而这些悲惨的事件,在您最初接触时,对您造成什么样的冲击?

《一七五纪事》最先是由于一名历史学家,叫做克劳斯·穆勒(Klaus Muller),他也出现在电影当中。最初是他想要研究在纳粹时代底下的同性恋幸存者,于是他来找我们,看是否能够将访谈过程拍摄下来。因此在最初,由于刑法175条的反男同志条款,在纳粹执政后对同性恋大加整肃,使幸存者相当有限,于是我们必须去思考我们能够在这么少的人数底下,说出什么样的故事。透过一个接一个,我们慢慢找到其他愿意上镜头的人,当中有人最开始时相当抗拒将这些事情拍摄成纪录片,但后来你可以看见他在镜头前露出真面孔丶愿意说话,改变了原先的想法面对镜头。

而我并非纳粹时代下的见证代言者,也不是在当时受迫害的犹太人,相较于其他纳粹时代底下更为广大的悲剧,原先我对当时同性恋受纳粹迫害的历史所知甚少。因此,在我们最初开始接触这些事件时,发觉事情更为复杂,不只是犹太同性恋受迫害,更牵涉到当中有些人认同德国的身分,并且是支持者,而我们必须诚实地将这些事情诉说出来,而这也让我对这部电影更为感兴趣,因为必须去找到一种如何诚实叙述的说故事方式。

破报:在《电影中的同志》当中,有许多好莱坞电影中不同的同志形象,可悲的丶骇人的丶绝望的丶酷儿的或者除罪自然的,对您来说,主流文化产品中什么样的同志形象是您认为较为理想的?

恩,这部片包含了百年来电影中的同志形象,而我们比较想做的,实际上是去看同志形象本身如何改变,以及这些转变背后支持的社会脉络为何,而这些同志形象本身亦会转为形构电影本身的特质。 破报:目前您正着手拍摄新的叙事电影《Howl》,以诗人艾伦·金斯堡(Allen Ginsberg)猥亵案为题材的电影,对您来说,纪录片拍摄经验与叙事电影的差异为何?您是否会停止拍摄纪录片?

破报:目前您正着手拍摄新的叙事电影《Howl》,以诗人艾伦·金斯堡(Allen Ginsberg)猥亵案为题材的电影,对您来说,纪录片拍摄经验与叙事电影的差异为何?您是否会停止拍摄纪录片?

不,我们会持续发展纪录片。这部新的电影看上去其实很像纪录片,但实际上是一部叙事电影,它有点像是一种混种的状态。拍摄纪录片时,要与许多人丶资料丶影像以及故事合作,要去找出如何组构故事的方式,但在叙事电影而言,某种程度上其实是较为简单的。你合作的对象是专业演员,你只需要告诉他们故事情节丶拍片计画,他们就会去表演出来;纪录片中你是与真正的人们对话合作,更多必须理解如何将这些材料放在故事中起作用。

破报:从您最初开始拍片至今,社会上同志的处境就您来说是否有何差异?而观众在面对您的作品时,反应有何改变?

现在的社会,与我最初开始拍片时,已经是两个世界了。最早激发我拍电影是为了尝试表达,让人们知道那些事情。而这至今仍旧是如此,依然是我在各种拍片材料中追寻的。我很难判断人们在这些年来面对我电影上反应的差别,尽管社会确实改变了,而人们的态度也与以往不同,但我始终关注的都是我的电影创作的当下丶如何被创作以及看见,很难去想电影在二十年后播放的状况。

破报:这些同志历史的创伤对我们来说如此沉重难以承受,您认为这些同志历史对于年轻世代而言,重要性何在?对你而言,拍摄对象是否会转向其他性少数身分?

我始终认为我们必须去关切我们由何而来,未来会往什么地方去,事情可以如何改变丶应该如何改变。期待这些过往可以让我们成就更美好的自己,从历史中学习,避免重演历史的错误,它们会教导我们该如何去尊重一个生命。我想我们都有责任去把历史说出来。而我并不会去设限拍摄的题材,但我自始至终只拍我所关切的丶我能理解的丶对我来说有意义的,因此我并不晓得下一步我是否会选择其他性少数来拍摄,对我而言尚属未知。

本文原载:《破报》复刊第578期2009-09-18;图片提供:前景娱乐

31 Oct 2009

坚定诉说同志历史的导演──专访劳勃·伊普斯汀

这似是怀有巨大同志使命的一系列同志纪录片,在伊普斯汀(Rob Epstein)本人而言,实际上是从自身认同与关切出发的姿态。以电影「说故事」成为伊普斯汀自我完成的工作,却也同时促成同志历史与同志运动的曝光和动能。