同性戀權益的問題愈炒愈熱,近日的香港同志大遊行 2012,藝人何韻詩走出衣櫃,希望籍此減少社會上不公義之事,繼黃耀明後,成為本年度公開承認同志身份的另一位知名藝人。其實,出不出櫃是很個人的事。是次遊行的重點是爭取作為人,無論異性戀者或同性戀者,在香港應該擁有的合理權益,有人對此大力支持,高喊愛戀無罪;有人罵聲不絕。本月創想沙龍的主題 Queer Culture,嘗試將光譜拉得更闊。

「Queer 」一詞,泛指同性戀、雙性戀、脫軌逾越的異性戀,以及「跨越性別者」(transgender)等,簡言之,即是文化中所有非常態(non-straight)的表達方式。這個在 90 年代男同性戀解放運動、女同性戀解放運動和後現代論述交織下產生的「非常態」表面上富排他性(跟據英文翻譯,「queer」也譯作「怪胎」、「人渣」等辱罵字眼),事實上,它所指的是世界大同,表達一種更寬廣與多元化的性差異立場。閱讀健吾、何式凝、黃耀明和鄧小宇的討論後,說不定你會發現,自己也可以很「queer」。

Profile:

健吾

健吾

身兼多職:專欄作家、記者、編輯、商業電台節目《光明頂》、《903 國民教育》主持、香港中文大學日本研究學系講師。著書超過 25 本,近作有《八十後的生存與生活2—— 亞洲版Deluxe》、《新日本人論2—— 關於幸福的剪影》等。

鄧小宇

鄧小宇在九龍華仁書院讀書時便認識了陳冠中,留學美國回來後便跟他和胡君毅一起創辦了《號外》,並曾化身錢瑪莉和利冼柳媚,以女性的角色書寫出當時香港的另一種社會面相。著作包括《女人就是女人》及《吃羅宋餐的日子》。

何式凝

香港大學社會工作及社會行政學系副教授,研究領域涵蓋男同性戀、女性情慾和多元關係等課題。何式凝曾主持多個電台節目包括《形形色色何式凝》、《黃色訊號》。近年她更游走與藝術與學術間,借錄像詮釋女性情慾以及 21 世紀的家庭新關係。

黃耀明

1984 年於商業電台擔任唱片騎師,與劉以達組成「達明一派」,至 1990 年開始以個人身份繼續發展歌藝事業。今年 4 月 23 日達明一派的《兜兜轉轉達明一派演演唱唱會》中,黃耀明主動在舞台上表明其同性戀者身份。同年,成為文藝復興基金會第一屆理事長。

紀錄:Samwai Lam

健:健吾

鄧:鄧小宇

何:何式凝

黃:黃耀明

健:歡迎大家來到《號外》及進念合辦的「創想沙龍」第六講──「酷兒文化」,今天有三位對 Queer Culture 有很深入認識的嘉賓講者。在三位講者的認知角度和專業範疇裡,到底談 Queer Culture 有什麼須要處理?

鄧:Queer Culture 是個很廣闊的範疇,其實我也不知道應該從何說起。於是我上去 Google,看看 Wiki,它們說 Queer Culture 包括 Gay、Lesbian、Bi-sexual 和 Transgender。不過我認為,Queer 還包括另類的 sensibility,比主流怪異的,如果用一個較重的字去形容,便是 Kinky。很多人會用 Queer 等同同性戀,但我個人並不會因為一部電影有兩個男人的親熱鏡頭,便覺得這部戲很 Queer。譬如說,我真的不覺得王家衛的《春光乍洩》很 Queer。雖然《春光乍洩》拍得很美,張叔平的美指很好,音樂出色,內容是圍繞兩個男子的愛情故事,但我真的不覺得《春光乍洩》表達到同性戀者的感覺。Queer 的重點不是作品本身,而是各位用什麼心態、什麼角度去欣賞藝術品。很多時,我們欣賞藝術品,不一定要指明關於同性戀。同性戀者看作品時,可以尋找到 sub-text。創作者本身未必是刻意加插 gay elements,並非很 intentional,反而是觀眾主動地在作品中找尋拆解到的訊息和信號;至於觀眾所找到那些 hit 中他們的 elements,而那些 elements 又未必是可以很直接的解讀,可以是很含糊的。

健:明哥,你怎樣看近來發生的事?現在傳媒很喜歡將性取向放在身份之前,例如作家的話,會叫同性戀作家;歌手的話,便會叫作同性戀歌手。同性戀變成一種職業似的,我不知從哪時開始,只要同性戀變成職業概略,你做所有事情都與同性戀有關。

黃:我一路走來的日子,一開始只知道有 homosexual 和 gay。90 年代,才知道有 Queer 這個 terms。Queer 與怪胎有關,很挑釁性的。剛才小宇提及《春光乍洩》不是很 Queer,我個人也認為《Brokeback Mountain》也不是很 Queer。我第一次接觸 Queer Cinema,是美籍日裔導演 Gregg Araki 拍關於同性戀者的電影,不過裡面的同性戀者是社會上最壞的人,賣淫啦,吸毒啦。不過,我猜他們是要挑戰社會上主流異性戀的價值觀,甚至是主流的同性戀價值觀,他們的確去得很盡。在音樂上,就算 K. D. Lang come out 了,但我們也不會覺得她很 Queer。反而是歐美有些樂隊,歌詞、MV 也去到很盡,穿皮褲,鼻啊嘴啊也有扣。我自己對 Queer Culture 的理解,便是加入 Gay Culture 的 Punk。

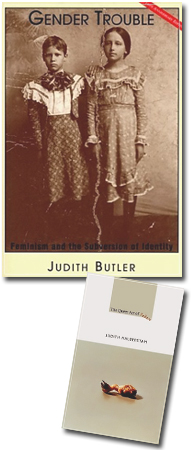

健:因為 Queer Culture 是個很深的概念。記得讀大學時,有個笑話關於 Queer Theory。當時有一本書,是 Judith Butler 的《Gender Trouble》。當時有個學術組織頒了個獎給 Judith Butler,形容她寫了全世界最深的 academic English,不知這本書是寫給誰看。然後不少人 challenge Judith Butler,指責如果她真的想讓大家認識 Queer theory,實在不應用那麼深的英文去寫。不過她的回應也很有趣,表示《Gender Trouble》不是寫得大眾看的,只是給某部份的人閱讀和理解。當時的老師對我們很有信心,認為我們是大學生,而書也不是很厚,應該會看得明。但《Gender Trouble》卻是那種,每隻字你也懂得,但拼湊一起卻看不明的書。所以我讀 Queer Theory 時不太清楚自己在讀什麼,不知道何教授能不能講解一下呢?

健:因為 Queer Culture 是個很深的概念。記得讀大學時,有個笑話關於 Queer Theory。當時有一本書,是 Judith Butler 的《Gender Trouble》。當時有個學術組織頒了個獎給 Judith Butler,形容她寫了全世界最深的 academic English,不知這本書是寫給誰看。然後不少人 challenge Judith Butler,指責如果她真的想讓大家認識 Queer theory,實在不應用那麼深的英文去寫。不過她的回應也很有趣,表示《Gender Trouble》不是寫得大眾看的,只是給某部份的人閱讀和理解。當時的老師對我們很有信心,認為我們是大學生,而書也不是很厚,應該會看得明。但《Gender Trouble》卻是那種,每隻字你也懂得,但拼湊一起卻看不明的書。所以我讀 Queer Theory 時不太清楚自己在讀什麼,不知道何教授能不能講解一下呢?

何:初初接受《號外》的邀請時,我也跟他們說,我不肯定我說的 Queer 是不是他們所指的 Queer,因為我對 Queer Theory 的認知便是從那本很艱澀的《Gender Trouble》得來的。剛才大家說 Queer 與同性戀有關,其實是正確的。Queer 有那種 in your face 的態度,吹咩的意味。但跟據 Judith Butler 認為的 Queer,是挑戰很清楚明確的身份認同和 social category 理論,譬如「我是母親,而你不是」、「我是 Gay,而你不是」、「我是基督徒,而你不是」,她表示,不是只有 gay 才是很 Queer,其實很多人也是。她提倡,我們應該忘記身份的典型化和僵化,不再搞身份政治,因為它是 exclusive 的 politics,很暴力的。Queer Theory 討論,人們可不可以不再暴力呢?Queer Theory 是流動性的,其第一層次:從今開始「奇奇離離」的人站在一起,不要「自己人」打「自己人」,要去打「共同敵人」── 異性戀者;但想深一層,其實第一個層次,也不是很高尚,因為也是搞身份政治。那我們可以以什麼做基礎呢?有人提議用感情,大家都有被人壓迫過的感受,又或者用 Gay Sensibility;不論你是不是 gay,而論大家有沒有那種 sense,一種 unspoken 的 license,而不是 institutional license。而 Queer Sensibility 是指 embrace 曖昧,是你中有我,我中有你,互為表裡。如果真的這樣,那人們的關係再不是建基於身份相同,也不是有同一種 Sensibility,而是願意 embrace ambiguity,對 Difference 有種包容。我舉個例子,我有位朋友結婚,但又不想給家人知道,邀請我做證婚人,但我本身不是很擁護婚姻的。你看,人家 gay 的想結婚,而最適合結婚的人,又不太想結婚,有些人結了婚,又死口不認自己結婚。以前我會歧視那些「又要威,又要帶頭盔」的人。要不是 Judith Butler,我是包容不了的。Judith Butler 希望我們用尊重的眼光,要接納與自己不同的人。雖然清清楚楚簡單做人,是容易點的,但同時我們要對自己有批判,有種不一樣的道德觀和政治觀。

健:我讀 Judith Butler 時,其實發現自己的底線愈來愈底。我不知道,什麼東西才可以認為是不可接受,而那些不可接受又是不是因為自己不夠開放、不夠理解 Culture Fluidity。gender 的 identity 會隨著 negotiation 而改變。今天你認為別人為了移民而結婚,覺得他很看不起婚姻制度,第二天又可能覺得制度是可以這樣被利用的。香港表面上 self-claim 是國際城市,但香港由經濟到性取向政策,也是很右很保守的狀態。我們比較好運,能夠接觸世界上其他地方的流行文化,給予我們多點思考機會,但這代不代表社會有改變呢?這一點,我是很質疑的。

鄧:我很同意何博士提及,Queer Culture 的 Keyword 是曖昧性。在那麼多年來,同性戀者經常在「普通」文學藝術中尋找認同感、滿足感和快感。不知道大家有沒有看過《Johnny Guitar》,它的女主角是 Joan Crawford,是齣西部片,故事講述她開了一間酒吧,一天有一大班警察來酒吧要人,懷疑她收藏了逃犯。很多同性戀者的潛意識卻接受了另一種角度,認同自己便是白衫的女人(Joan Crawford),很 elegant 地彈著鋼琴,但就被一班很野蠻的男人硬闖打擾。尤其這部戲是 1954 年的,50 年代的整個社會環境氣氛裡有不少同性戀者受到迫害,被人 bully。他們不需要對號入座,但自自然然就會將自己的身份投放。很奇怪地,Joan Crawford 是 gay icon,可能與她的外形有點像 Drag Queen 有關,有點男扮女裝的感覺,性格很剛強,可以對抗男性社會,所以同性戀者對她很有親切感和認同感。但如果從女同性戀的角度看呢?又可能有另一種看法,因為影片中硬闖進來的一班人當中,其中一個是女人。飾演這個角色的 Mercedes McCambridge,一向都是演些很 Butch 的女人,而她在這場戲比那班男人還要激動,於是這一段戲,也可以解讀為 Mercedes McCambridge 得不到 Joan Crawford 因而痛恨。所以電影藝術品有很多不同的解讀。不知大家同不同意,gay 的 culture 很喜歡較古老的東西。剛才播放的鳳凰女,我們 Enjoy 看鳳凰女之餘,從中也產生共同感,因為鳳凰女得不到她的愛人,好像同性戀者在工作場上,喜歡了同事,卻不能向他表白,永遠得不到他。鳳凰女將我們內心的禁果和慾望發揮出來,通過藝術形式,心理得以宣洩和調節。

健:很有趣,大部人看了有 queer element 的東西都會笑。我之前看過一本書,說一旦人接受了一些無法以過往經驗解讀的事件,最直接的反應便是笑。至於為何會笑呢?大概因為我們除此以外我們已不知如何排解突如其來的沖擊。一向男同性戀者對潑辣女人都有種無法抗拒的吸引力,由王迪詩到關菊英都是這樣。

何:Gay sensibility 不一定 relate gay 的人才有。它並不是講 gay identity,而是 identification,譬如說我的感覺能夠投入在鳳凰女或者潑辣女人身上,我便會得到開心和快感。以前看完進念的戲之後參加座談會,經常有觀眾會問,你到底想拍什麼?而導演總是回答,你看到什麼便是什麼,為什麼要反過來問我呢?他們說得很正確。我稍後要播放的片段,可能也會有觀眾問類似問題。我拍的戲是很尋常的家庭生活。上個星期放映會,放完後也有觀眾問我,到底有什麼好看呢?但是不是 queer 呢?就取決於 the eye of the beholder。我們如何可以將 queer 的 perspective 放進去這類的 text 呢?大家看完有什麼感覺呢?

健:如果整部戲 60 分鐘也是這樣,我會受不了。負能量那麼重。我很不喜歡隨街打仔的屋邨媽媽,我很討厭那種 parenting,以為自己很對的方法,她們總喜歡運用以果推因的方法去証明自己的 parenting 是沒錯的。如果以鏡頭將整個過程記錄下來呢?你會發現整個過程她們是不斷在發放負能量。

何:我 apologize 這部片令到你那麼不安。剛剛大家看過家庭不和諧的一面,但其實裡面也很有 civilized 的一面,之後她們會一起坐下來很高興地吃飯,離婚後仍然有講有笑,一起去七一遊行。現在我讓大家看另一段片,這段片沒有那麼 disturbing,片中的人不斷強調自己有多幸福。但大家有沒有想過,在這類 doing-family 的背後,他們做了多少「好騎離」的事,去達至表面上的尋常幸福呢?

健:何博士應該不知道我的背景。日本人很簡單便會說「很幸福呢」,所以我比較習慣日本人這樣說話。但轉用了廣東話語境,我卻會開始「毛管戙」。雖然有些人會覺得片中的家庭很正常,就像香港女士的「港媽」心態,便是晚上一家人齊齊整整一起吃飯。這是女人的幸福指標。

健:何博士應該不知道我的背景。日本人很簡單便會說「很幸福呢」,所以我比較習慣日本人這樣說話。但轉用了廣東話語境,我卻會開始「毛管戙」。雖然有些人會覺得片中的家庭很正常,就像香港女士的「港媽」心態,便是晚上一家人齊齊整整一起吃飯。這是女人的幸福指標。

何:不如談談,為何我會被那些家庭吸引呢?因為雖然他們表面上「騎離」,看似有很暴力的一面,但同時也會很相愛。queer innovation 不是單單講求理論,也教我知道,為何會被那些家庭吸引。queer reading 教導我們,即使我們不會用類近的方法處理,譬如剛才健吾說的例子,我是個絕對不會打仔的人,但見到別人用 alternative 的 approach 去教仔也會嘗試接受和理解。當你看到那段片段,覺得很 disturbing,是因為每個家庭也會發生不尋常的事。尋常與不尋常也不是二元對立去分。有人問,如是者,我們可以怎樣去下一個 judgment?而 queer reading 就是叫我們 withhold moral judgment。

鄧:在座各位,不知大家有沒有聽過 Eartha Kitt?最近我在一個老牌女歌手的家裡踫到一個年輕的同性戀歌手,並且發現他和我也喜歡 Eartha Kitt。她在早兩、三年過身了。為何我們都會喜歡這位 70 幾歲的黑人女歌手呢?所以 Gay sensibility 是種宇宙性的東西。Eartha Kitt 在美國的 5、60 年代很紅,但後來她與 Mrs. Johnson,即是當時的總統夫人共進午餐時,說了反越戰的言論,結果被 FBI 封殺和迫害。直到 90 年代、千禧年,她都有繼續表演,所以是一位很傳奇的黑人 entertainer,Orson Welles 曾經形容為她是 the most exciting creature in the world。當時她賣弄性感的對象是白人,她在 60 年代已經去到種族歧視十分嚴重的南非最頂尖的夜總會表演,而在座觀眾都是白人。她作為一個黑人,竟然能夠打破 barrier 吸引白人觀眾。在現實生活中,大部份同性戀者無法得到的 integration,而 Eartha Kitt 卻能夠做得到。

黃:Eartha Kitt 是 5、60 年代冒起的 entertainer,但直到現在,類似的形象仍然很吸引 Gay community,好像 Lady gaga 也是在做類近的東西。敢於打破道德界線的人,為何那麼吸引 Gay Man 呢?

何:如果用 Freudian 的 approach,一定會有解釋。但我反而好奇,為什麼這麼多年,我們只是對這類東西、特定的形象產生興趣呢?Judith Halberstam 寫了一本書叫《The Queer Art of Failure》,叫我們不要再把 focus 放在那些成功的例子上。那些形象作為一個 oppressor 去反抗主流,固然受到 Gay community 的歡迎。但 Judith Halberstam 提出,其實 Loser 也是很值得研究的。我認為,queer theory 也請我們去看失敗者、普通人,他們是如何欣賞自己的失敗的呢?女人很擅長做這回事,她們會認為:「我不是女強人,但我愛我的貓」、「我是沒你那麼成功,但我可以愛得比你深」。我認為她們真的很「奇離」,但也認為她們的做法是 queer art,用愛去 re-define success。這些 queer feeling 教我們去擁抱 discomfort。從尋常中,找回「奇離」。

黃:Queer 的 concept 也令到我有點混亂,到底它是很 in your face?還是 embrace ambiguity 、世界大同呢?K.D. Lang 是個 Gay icon。在我眼中,她是很優雅,不會 offensive,她的演唱會可以在 Sydney Opera House 裡舉行。但 K.D. Lang 做了一件事,我認為非常有趣的:K.D .Lang 平時很 tomboy、男仔頭,但在《Miss Chatelaine》的 MV 裡,她反過來「扮女人」。整個 MV 都是著裙,穿著 Lace 來盪秋千。如果有留意歌詞:「I can't explain why I've become Miss Chatelaine」,便覺得很有幽默感。

何:我認為這是個很好的 example。queer 是酷兒,要 cool 嘛。K.D. Lang 本身是男仔頭,她是女人,但她「扮女人」。這便是 Judith Butler 提出的 performativity,這便是 queer interesting 的地方 ── 不停要超越以前做的事。人的身份真的很多種,絕不是單人。

何:我認為這是個很好的 example。queer 是酷兒,要 cool 嘛。K.D. Lang 本身是男仔頭,她是女人,但她「扮女人」。這便是 Judith Butler 提出的 performativity,這便是 queer interesting 的地方 ── 不停要超越以前做的事。人的身份真的很多種,絕不是單人。

鄧:剛才式凝提的失敗者,我認為很有趣。Gay community 很喜歡的,大都是失敗者,很小眾。我對很多同性戀電影反感,是因為那對男主角總是很「靚仔」,好像給我們麻醉藥,在 sell 神話。我覺得現實並不是這樣的,所以那類電影其實很商業,只為了賺取同性戀的錢。我還有一部同性戀電影帶給大家,叫《The Boys in the Band》。我初看時大約 20 歲,完全好像給自己照 X 光。它呈現了同性戀的殘酷,不是由外人壓迫他們,而是「自己踩自己」,self-degradation。片段中的主角不斷踐踏自己。我覺得當一個人的自卑感去到那麼低,就沒有什麼須要怕了,沒有人能夠傷害你。我喜歡《The Boys in the Band》的原因是它沒有美化同性戀。

黃:我看過你播放的片段,和式凝的戲給我的感覺有點相似,他們都將主角在生活上的缺失毫無保留地呈現出來。我認為這個精神也是很 queer 的。剛才小宇說到的 self-degradation,讓我想起在今年演唱會上的舉動。今年,我在演唱會做的舉動,其實沒有預先去想的。有人問我,為何要形容自己做「基佬」?我決定要在那一刻告訴大家我是一個同性戀時,其實是有想過一些字眼。「同志」是很斯文的字眼,在內心,其實我還有更多更多 degrade 的字眼例如「屎忽鬼」和「死乸型」,但最後我認為「基佬」比較適合;因為從選用的字眼中,也可以看出你有多 queer。

本文原載:《號外》雜誌2012 年 12 月號之創想沙龍實驗系列——酷兒文化

附錄:

《號外》2月刊主編的話

我們是同志

拍攝本期封面時,看著這五個美麗的靈魂,我的心情非常激動。

他/ 她們是我們的偶像,但在成為偶像之前,他們都行過那條陰暗與艱困之路;甚至,即使他們已是名人,但在他們出櫃前,仍然必須面對櫃中的苦澀與陰鬱──不,今天即使他們出櫃了,即使他們是高知名度的政治人物、明星、名人,但他們仍然不能和其他異性戀者享有相同的權利,仍然必須面對許多歧視。黃耀明說:「為何社會仍要我做二等公民?」 但此刻,他們緊握著手,開心地笑著、唱著、跳著,因為他們要為了他們自己,也為那些更年輕的或者更年老的同志,爭取平等的權利。我的激動除了因為他們的美麗,也來自於我知道本期《號外》封面和封面標題「Gay And Proud」會被某些人視為挑釁,會引起很多爭議,但這正是我激動的原因──我們並不怕爭議,因為我們選擇站在社會變革的前鋒,要和大家一起「撐同志、反歧視」。

但此刻,他們緊握著手,開心地笑著、唱著、跳著,因為他們要為了他們自己,也為那些更年輕的或者更年老的同志,爭取平等的權利。我的激動除了因為他們的美麗,也來自於我知道本期《號外》封面和封面標題「Gay And Proud」會被某些人視為挑釁,會引起很多爭議,但這正是我激動的原因──我們並不怕爭議,因為我們選擇站在社會變革的前鋒,要和大家一起「撐同志、反歧視」。

我們正在創造歷史。

去年的香港和台灣,確實是不一樣的一年。明哥在演唱會公開說他是同性戀者, 慢必以公開同志身分當選立法會議員,趙式芝和另一半在法國舉行婚禮,何韻詩在同志大遊行出櫃──而那場同志遊行是歷年來最大的;在台北,去年第十屆的同志遊行有六萬人參加,是亞洲最大的同志遊行。在美國,歐巴馬總統公開表示支持同志婚姻。

除了成就之外,我們也看到保守力量的反挫,如立法會否決何秀蘭議員要求政府針對性傾向歧視條例進行公眾諮詢的動議。今年一月中,封面這幾位主角和何秀蘭成立大愛聯盟,希望推動反歧視,但梁振英先生的施政報告卻再度讓人失望。

難怪何韻詩說:「有一天,你打開報紙、電視,發現到了今天,2012年,應該是一個已經走到很前的年份,確依然發覺原來我們這個社會、大都會裡,仍然存在很多歧視、偏見和片面的看法。」

所以他們拒絕沉默,所以我們也拒絕沉默,製作這個「同志平權」專題。

在專題中,我們邀請何韻詩為寫了一篇宣言,這既是她的個人心路歷程,也是對未來的燦爛期許。我們也回首那段顛簸的歷史,由老號外人鄧小宇寫七零年代的Don’t ask, don't tell氛圍,由已經是icon的林奕華寫八零年代的同志awakening ;我們也深度報導了九零年代以來的同志運動、討論同志面臨的工作歧視、同志婚姻的不同可能性,更關注同志群體中不同的邊緣群體。秉持著今年新《號外》的方向,我們也關照中國和台灣,邀請台灣同志團體成員書寫台灣同志運動史上重大事件對他們個人的意義,介紹台灣同志雜誌和出版品,並書寫第一個校園同志社團。我們也讀到在中國更艱難的同志運動史、走了十年的北京酷兒電影節,以及當下年輕世代的同志運動。

在七十年代的《號外》,當鄧小宇寫下「穿kenzo的女人」專欄,同一時期,也斯先生也有「城市詩話」專欄。而今也斯先生離我們遠去了,本期「號外」特別邀請他的幾位學生來書寫這位香港文學的巨人──一個總是帶著謙遜笑容肩扛香港文化的巨人。另一個重要專題是三個知名香港文化人談「香港的消失與重生」,這個題目正呼應了也斯專題:也斯消逝了,該重生的是什麼?鄧小樺一篇文章中提到,也斯的離去讓他們這一代確乎感覺到擔子到他們頭上了,他的遺願──為香港文學平反──是他們責無旁貸的任務。只是,不論是同志平權還是香港文學館,政府又站在歷史的對立面。

「我們是同志/“we are gay’」──是的,當明哥去年在達明一派舞台上說出「我係基佬」時,整個社會為之震撼震,當阿詩在同志大遊行上說出「我是同志,我相信世界可以變得更好!」時,多少人流下了壓抑已久的眼淚。他們的告白是希望他們的愛、他們的權利,可以被看見、被承認。

「我們是同志」──是的,在爭取同志平權的道路上,不論同性戀異性戀,不論中港台三地,我們都是一起牽著手的同志。

張鐵志

打印版本

打印版本

读者回应

抢先发表第一个回应吧!

请先登入再使用此功能。