出櫃記

《電影中的同志》是我在過去一整年來看過的三部最精彩的紀錄片之一(其他兩部是《偷天鋼索人》(Man on Wire))和《菲利普‧葛拉斯:十二面向》(Glass: A Portrait of Philip in Twelve Parts)。

我會向愛好電影的朋友及學生們推荐《電影中的同志》(The Celluloid Closet),因為《電影中的同志》原本試圖刻畫的是百年來電影的禁忌現象,理當沈重悲情,但在導演勞勃‧伊普斯汀(Rob Epstein)和傑佛瑞‧佛瑞德曼(Jeffrey Friedman)條理清楚分明,論述輕快精準,舉証繁複精彩,訪談更是精辟有力的組合下,卻能讓人在輕鬆的心情下讀過一頁電影史。

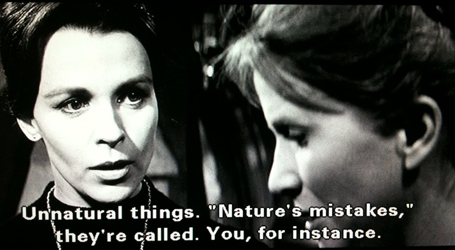

《電影中的同志》的特質在於說史、論証的同時,更列舉了電影史上斑斑血淚的影像見証,亦即所有的論述或發現,都有實例可茲對照,不再是空口白話,更不是無中生所有,最可貴的一點是《電影中的同志》清楚探討了壓力與突圍的歷史矛盾。 藝術因為呈現了人生真相,因而容易引發恐慌,電影因為放大的欲望,更容易激發衛道人土的批判,電檢體制就是來自社會與道德的歷史壓力,創作者如何暗度陳倉,在最後的問世作品中突圍成功,毋寧是更珍貴的一頁威權對抗史。《電影中的同志》避開了創作者的悲憤泣訴(因為那像是新聞報導,容易陷溺在是非悲情的爭論之中),其實於事無補,能夠超越層層枷鎖,突圍而出,其實則是藝術創作上最珍貴的智慧、才情與勇氣了。

藝術因為呈現了人生真相,因而容易引發恐慌,電影因為放大的欲望,更容易激發衛道人土的批判,電檢體制就是來自社會與道德的歷史壓力,創作者如何暗度陳倉,在最後的問世作品中突圍成功,毋寧是更珍貴的一頁威權對抗史。《電影中的同志》避開了創作者的悲憤泣訴(因為那像是新聞報導,容易陷溺在是非悲情的爭論之中),其實於事無補,能夠超越層層枷鎖,突圍而出,其實則是藝術創作上最珍貴的智慧、才情與勇氣了。

《電影中的同志》主要是參考了電影史研究者維多‧羅索(Vito Russo)在1981年出版的《賽璐珞的衣櫃:電影中的同志》(The Celluloid Closet: Homosexuality in the Movies)專書,不但找出了電影誕生的那一年(1895年),愛迪生就已經拍出了《兩個男人在跳舞》(two men dancing)的短片,那可能是一時找不到女伴,所以就由兩個男生聞樂起舞的街頭寫真,亦可能是創作者不以為異的「人生寫真」,光靠這樣一個畫面,就已經簡單說明了同志情誼早在電影誕生的那一年就已經悄悄在電影銀幕上放大亮相的「歷史」。

兩個男生在一起跳舞,其實沒有什麼了不起,沒有情色,亦沒有暗示,一切全看觀賞者用什麼眼光來解讀這樣的畫面。但是,不要忘了愛迪生早期所拍的「接吻」短片,也只不過是捕捉下一男一女在攝影機接吻的幾秒鐘畫面(沒有其他的肢體動作,更沒有舌吻的激情場景),就引發了觀眾騷動,替衛道人士要求管制電影內容的籲求扣發了第一道扳機,愛迪生在電影史中的地位或許不只是一位發明家而已,他所紀錄下的人生情貌,如果從作者論的觀點來檢視,其實就有更豐富的文化觀點與意義了。

只不過,光是短短的幾秒鐘分畫就要做為早期「同志」電影的佐証,也許還不足以服眾,但在風氣保守,視同志如蛇蠍的年代中出現這款畫面,當然就創造出夠曖昧,夠讓人各自解讀的實體了。事實上,《電影中的同志》最有趣的一點是「解讀」,而非「發現」,不論是原著作者維多‧羅索的「考証」或者紀錄片導演勞勃‧伊普斯汀的「再現」,經過他們「解讀」的電影畫面,因而就有了完全不一樣的視野。

例如《末路狂花》(Thelma and Louise)中的女主角蘇珊‧莎蘭登(Susan Sardonan)就曾經自作主張,在最後飛車衝下懸崖的訣別戲之前,突然吻了一下另外一位女主角吉娜‧戴維斯(Geena Davis),然後兩人手握手,腳踩油門,就衝下懸崖了。她們原本是備受男人欺凌的天涯淪落人,卻陰錯陽差成為警方追緝的大盜,因為同病相憐,所以榮辱與共,患難與共,甚至甘願「生死同車」,這個臨別一吻,無關情欲,卻有著無愧此生的愛,但也同樣因為這麼一吻,所有潛伏的曖昧性,就如五雷轟頂,夠讓大家震攝驚歎了,蘇珊‧莎蘭登在受訪時還特別提及了《虎豹小霸王》中的勞勃‧瑞福與保羅‧紐曼在最後死於槍林彈雨的停格畫面之前,如果也能來一下「死別之吻」,必定夠驚世駭俗的。

《末路狂花》的多吻一下,確實增添了不少人生曖昧情愫,但是《虎豹小霸王》究竟要不要也來這麼一下呢?這個問題,可以創造話題,卻註定得不到答案,創作者心中的各種蠢動情思,一旦只在胸前澎湃,又有什麼意義呢?敢於(或者通過電檢,得能)書寫在賽璐珞底片上,成為歷史的一部份,才有公開放映,也得以接受公眾檢驗的契機,也才能散播思潮,帶動討論。

例如,早在《斷背山》之前,著名的西部電影《紅河谷》就有了牛仔交換手槍,並且比賽擊發的歡情場景,表面上那是男兒豪情,但是太不尋常的換槍場景與時機,卻也讓手槍等同性器的解讀者有了使力的空間;例如,喝交杯酒習慣通常是夫妻間的親密舉動,如果發生在兩個男人之間,旁觀的人會不會譁然?史詩電影《賓漢》(Ben Hur)中飾演賓漢的卻爾登‧希斯頓(Charlton Heston)就與青春玩伴史蒂芬‧鮑育(Stephen Boyd)有了一場勾著手臂喝交杯酒的場景,你可以解讀成那是老友重逢時,把酒言歡的友情,但是透過曾經參與編劇的Gore Vidal等人的受訪解說,再對照鮑育眼中流露的孺慕神情,你就是相信這個不尋常的動作,其實偷藏著許多待人挖掘的密碼。

對我而言,《電影中的同志》是一本很精彩的電影史導覽手冊,紀錄片中出現的電影片段,如果你曾經看過,你可以試著從導演的觀點,「重看」這些作品,肯定會有「溫故知新」的啟示,如果你都沒看過這些作品,沒關係,就當成一場演講吧,從滔滔雄辯中,你至少知道了,電影檢查是怎麼回事,以及天底下就是有這麼多的能人奇士,就是懂得如何穿越羅網,說出自己想要說的話,精彩的人生,精彩的故事,全都濃縮在這部《電影中的同志》裡了。

陰陽變

女人扮起男人,究竟是會讓女人或是男人興奮呢?

電影欣賞往往是觀眾各取所需的買方市場,理解一部電影的方式或喜愛的角度常常因人而異,某些訊息或符號透過放大處理之後,也在人心中激發出南轅北轍的不同解讀,只要言之成理,多元觀點並不是壞事,創作者也樂於擁抱來自四面八方的回應。

至於學術研究或評論文章,最可貴的則是在於解讀的觀點,只要能開啟眼界,帶出新視野,亦同樣讓我佩服。《電影中的同志》(The Celluloid Closet)對於1930年的電影《摩洛哥》(Morocco)的解讀,就帶給我莞爾一笑。

《摩洛哥》中的女主角瑪琳‧黛德麗(Marlene Dietrich)飾演煙視媚行的紅歌女艾美,別的歌手都是能露就多露一點,以女性胴體來誘人,但是她卻選擇了男裝亮相,穿上黑色燕尾服,頭戴黑呢帽,嘴上還叼根菸,果然立刻引發噓聲叫聲的一陣譁然,但是穿上男裝的她,心裡很清楚自己要扮演的角色,以及該有的動作,於是她會順手撩摸女賓客的臉,甚至還低頭吻了她一下……

是的,瑪琳‧黛德麗玩的是性別遊戲,透過變裝模式,改變了世俗的歌姬印像,創造了遊走於性別錯亂邊緣的誘惑把戲。

那位女賓客其實既驚喜又雀躍,因為在公眾場域中,只有她被選中了,成了演出的一部份;在私領域中,她亦沒有被男性騷擾冒犯的疑慮,因為吻她的不過是位穿著男裝的女性。但是從同志的觀點來看,瑪琳的這場戲卻是十足地偷渡了女T的情懷。

然而,瑪琳並不是女T,她只是一位曾經有過情傷的歌姬,穿上男裝,模彷風流男子的所有動作只是她謀生的演出而已,導演范‧史登堡(Josef von Sternberg)安排她繼續走唱下去,來到男主角賈利‧古柏飾演的軍官湯姆桌旁,然而把花獻給了賈利。眉開眼笑的賈利欣然笑納,反而是他身旁的女伴憤而起身抗議。

抗議的心態有二,妳扮男生,該把花獻給女生,何以不是給我?卻是給了我的男伴?妳是女生,公然撩撥我的男伴,就是侵犯了我的主權。

但是真正有意思的卻是眉開眼笑的賈利‧古柏。因為他不但接受了這個「男性」給他的禮物,同時也與這個女扮男裝的女性發展出一段生死戀情。

陰陽變,只是外貌,本質上,她們還是一陰一陽的傳統男女戀情,只是初相識的場合,以奇特的陰陽變方式相遇,但是在那個談同志情還有極多顧慮的1930年代,范‧史登堡透過瑪琳‧黛德麗的變裝秀所滲透出來的同志元素,也只能那樣輕輕一觸,讓明白的人會心一笑,讓看熱鬧的人亦能得出「那只是一場秀」的安全結論,不必陷溺在究竟是女生親女生,或是男生愛男生的辯論之中,因為畢竟後來的兩人相戀,瑪琳都恢復了女裝打扮,陰陽變只是電影的開胃小菜。

只不過,一般人的小菜,看在研究學者的眼中,卻已是禁忌年代底下極其難得的突破大餐。經過「斷章取義」式的放大解讀後,《摩洛哥》的這場酒館變裝戲,成為《電影中的同志》中強而有力的同志論述証據,看著電影中的這一幕,我心中想起的卻是《梁山伯與祝英台》的潛在同志元素,故事中,他們可能是校園中的同志情人,發現真實性別後,才有黯然神傷的樓台會;真實中,女性影迷瘋狂迷戀女扮男裝的淩波,是不是因為她是「安全」的女人?而這種迷戀又潛藏有多複雜的性別迷思呢?

本文全文《電影中的同志:出櫃記》和《電影中的同志:陰陽變》,原載「藍色電影夢」網誌

http://4bluestones.biz/mtblog/2009/09/post-1718.html及http://4bluestones.biz/mtblog/2009/09/post-1719.html

《電影中的同志》預告片

列印版本

列印版本

讀者回應

顯然忘記了歷史及文化背景的context.

上世紀初許多的歐美小鎮,男男起舞這樣的場景並不少見。

電影中也時常可見,比如以改編自《生命不能承受之輕》的“布拉格之戀”,

以及“天堂電影院”(香港譯作“星光伴我行”)中皆有這樣的片段。

實在不足為奇。

請先登入再使用此功能。