转眼之间,Allen已经辞世逾十年了。

与Allen结识的五年间(1991-1996),正好是台湾真正和爱滋病迎头撞上的五年。1991年台湾年度新增爱滋带原人数首度破百,这五年间感染人数(官方数字)年成长约三倍,而死亡人数却大于十倍。1996年鸡尾酒疗法正式报告出炉,Allen却也于此时病逝。

青春的滋味如何?如果,你的青春岁月是一位一位风华正茂的朋友在你身边相继凋萎?是每一次激情拥抱之后死命漱口刷牙,并连续三个月抽血无数次证明自己仍是洁净之身?是每一次打开电视看见爱滋新闻便要在心里盘算一次自己的告别式或是安排如何就此人间蒸发?

但最折磨人的,却是你如何在你深爱的人面前,显露出你的怀疑?──你上次验血是什么时候了?最近变消瘦了?每次你都采取安全措施了吗?衬衫解开来让我看看可有卡波西氏肉瘤?

每次盯看着对方的眼神丶身体和表情,看见的总是自己的恐惧,以及死亡──和性丶和爱永远牵连在一起的死亡。

而什么性啊爱啊,以及其无数荒诞可笑,或也并不太荒诞可笑的衍生物,不也正是每一个人一生仅有的青春所必然奉行的主题吗?

当然还有羞耻,罪恶感,在那个深信「爱滋是同志的天谴」的年代,在卫生署还在以「生者难堪,死者难看」恫吓的时候,在一切阴霾都还没有「鸡尾酒疗法」的一丝曙光来穿透的闷局里……

●

他是在那样的时代背景及氛围里,认识了Allen──他们同在一家教学医院工作,他才第一年住院医师,Allen已经是总住院(第四年)医师了。

他害羞丶自闭,在人群中极度不自在,而Allen开朗活泼,善体人意,随时随地谈笑风生,广结善缘,又加上学长学弟的关系,两人的周末经常是一起在餐厅丶电影院丶舞会或同志酒吧里度过的。

他经由Allen和其他朋友,逐渐有了属于自己的社交圈,更和Allen一时兴起,吆喝一群同属医业的同志朋友,组成了一个社团就叫「台北同志医生俱乐部」(Taipei Gay Doctor Club,简称TGDC),资格以医师及牙医师为限,每月定期一个周末,轮流在一位医师家里聚会,全盛时期会员竟超过廿人。

然而爱滋的阴影同时也随伺在侧,以耳语或谣言或传闻的方式,在他看似无忧的青春岁月里,随时见缝插针,四处萌芽。总是以「谁谁谁好像得了爱滋病」为始,而以他如何「从此和所有的人失去联络」为结。那个时候,似乎独自躲在不为人知的一个角落安静地死去,是爱滋病同志理所当然的人生结局。

然后,他认识了Liam。之后又遇见了Yate。Liam成了他无话不谈的好友,而Yate却是他暗自恋慕的对象。

Liam和Yate条件背景十分相像──两人年纪相仿,约莫四十出头,正是男人展现成熟魅力的年纪,都生得高硕英挺,且英文流利丶见多识广,又都在美国工作居住多年。

Liam永远一身齐整的西装外套搭配合身的牛仔裤,一丝不乱的旁分西装头,身高逾一八五,经年打网球的身材,举止文雅,谈吐脱俗,熟识了之后他还展示他在美国华盛顿州家中的生活照。他的伴侣却是位胖大秃头的犹太人,两人同居在市郊一处有游泳池及美丽风景的豪宅里。照片中两人貌极恩爱,如同好莱坞电影中的中产阶级菁英,当时真是羡煞了这一群愁困在台湾同志圈里,又找不到理想伴侣的小东方同志们。

而Yate条件更加骇人,听说第一晚他出现于当时台北最红火的同志酒吧「名骏」时,立刻引起一阵不算小的骚动。在那台湾同志还不习惯标举身分的年代,他开风气之先,蓄着短削精悍的海军头,皮肤被阳光熨得铜亮,脸却酷似四丶五○年代香港电影里的英俊小生,不必多加打听,自然有人来报,他原是台湾驻美的一位外交武官。

在一个大夥共同吃饭饮酒的场合,有人偷偷代为传递他爱慕Yate的讯息。只见Yate在人群间远远回头望了他一下,之后也没有什么动作,他便隐约明白了Yate的意思,不再表态,只维持「普通朋友」的状态。

认识Liam不到一年,有一日接到Liam电话说他胃痛了好几天,几乎什么也吃不进去。听一向爽朗的Liam出奇焦急的口气,他立刻要Liam到医院来找他,一见面发觉才几个礼拜不见,Liam整个人瘦了一大圈,天气并不冷,但Liam身裹北国冬天才穿的厚长大衣,面色纸白。他立刻带Liam先看肠胃科门诊,不料那门诊医师看Liam如此苍白,建议抽个血红素看看。结果出来赫然血红素值不到八,立刻安排第二天照胃镜,怀疑他上消化道大量出血。

不料Liam从此音讯杳然。

电话永远空响,而他们虽熟,却发现没有一个朋友知道Liam住在哪里。他狂打电话一阵,最后也放弃了。数个月后,他居然收到一张寄至医院的讣闻,「是Liam!」他几乎惊呼了出来。

但他终究没有参加Liam的告别式,不为什么,隐约已经猜到是怎么一回事。年少的他,此刻只想把头转开,告诉自己他不想知道。

只是,又几个月过去,更令他震惊的事发生了。

Yate死了。说的人说已经死好几个月了。而且就是死在他工作的医院。他当时第一个反应是:为什么他能死得那么安静悄无声息的?彷佛偷偷摸摸把一切都事先安排好了似的?!接着眼前浮现那医生丶护士全身包裹得像太空人,迎接爱滋病人住院的荒谬场面。

他当下瞿然而起,是巨大无可言喻的哀伤,但夹带着更多的是愤怒。他知道他不可能再不去看见这个事实──原来,Liam丶Yate,可能还有更多从美国或地球其他任何角落回来台湾的同志,在爱滋横扫全球之际,放下了他们原来的工作,离开他们心爱的伴侣,舍弃他们早已熟悉的生活方式,回到了他们出生丶成长丶求学的台湾,目的无他,只为了叶落归根,只为了回来等死。

Yate的死讯,让许多原先存在于他心底的谜团顿时都得到了解答。包括他们为何放得下多年的伴侣,更重要的,为何他们永远只是混在台湾的同志酒吧里聊聊天看看人,打发些时间,而从没看见他们认真谈过恋爱,或有过性伴侣。

而他,还有他们这一群朋友,或说整个台湾那一个世代,就为何蒙昧愚矣至此呢?就没有人看出他们那种对生命已经脱钩松手的态度?

一个个回家乡等死的人,能要求他们什么?又为什么是他活该倒楣,接连让他碰到两个?

●

而在1996年的夏天,Allen也接着离开了。

在Allen走的前两年,足足有整整两年,他整个人低荡荡地,彷佛执意让炙热热的有限青春从他手中平白流逝,他甚至希望他能够也随便得个什么痨症癞病的死去,死前且先把这害人恼人的青春活活用双手掐死,好图个同时双双气绝。在一个又一个他可能爱上的对象之前,他发觉他已没有勇气真正去爱;他只有赖活,只能够赖活,接吻时牙关永远紧紧咬着,每一次性于他都是一次巨大的绝望丶椎心的挫败和无情的嘲弄,重复证明着他只能苟活,不能爱,不敢爱,不配去爱。

当他得知Allen罹病,他真的是逐渐疏远了Allen。虽然他们曾经是那么要好的朋友。事实上是,他疏远了他生命当中的一切真实。

还有什么更恰当的形容词?行尸走肉?

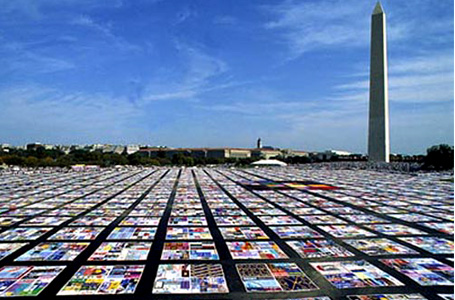

有一回希望工作坊找他座谈,会前意外地播放了一部有关爱滋被单的纪录片,他竟一时情绪失控,在演讲台上当众放声大哭。是的,只有能哭的时候,他才能感受他似乎还有一口活气。有一段时间他是绝对不能听见丶看见或想起任何与「爱滋」有关的事物。或仅仅是「爱滋」两个字,一碰到便是鼻头一酸,泪水淋漓而下。

明知时间有限,但他就是无法亲眼再去看见Allen。

后来他听说这两年间,Allen都是如何一个人乘公车去医院看病丶拿药。有时体力太差,回到家楼下已是力竭,他都是如何双手扳着楼梯栏杆,一级一级挣扎踩上楼梯回到家门口,浑身汗水虚脱也咬着牙不让父母知道。

待他再见到Allen时,不到两星期后Allen便走了。

当他接到电话,说Allen可能快不行时,他倒也没有太多犹豫,立刻决定要往他的病房走一趟,彷佛此时再多忍他一忍,便可无愧地放手了。

已两年未见的Allen平静躺在白色褥单的病床上,明显瘦削了许多,可用「身薄如纸」来形容,但模样其实和他记忆中的相差并不大。一张直发覆盖过前额的娃娃脸,深邃的褐色大眼,白里透红到几乎要看见血管的皮肤,那双弹琵琶得过全国冠军的秀气的手。Allen看见他来也只是淡淡地笑谈,整个人神情气色看来还不差,他当时几乎以为这是个玩笑,Allen健康其实好得很,根本还没有到要走的时刻。

陆续有些昔日医学院的同学及学弟妹来看Allen。有时病房里充满了同学会式的笑语,有时又安静了下来。

他有时坐在Allen床边和他聊天,说话时双手只环绕胸前,看着Allen,像看着具体活生生的一具「死亡」。他的手指谨慎地收在身后,害怕触碰这病房或褥单,或Allen,或任何可能沾染病毒的地方。他只记得他说了又说,在Allen面前,他害怕突来的静默,眼神的接触,甚至是清晰可辨的自己的呼吸声。他害怕在Allen面前泄露自己的害怕。

他离开病房后,也并没有任何如释重负之感。因为Allen在他心中早是已经死了。而已经死了的人,何苦还活那么久来折磨还活着的人?他把这个念头压得很深很深,深到自己几乎都无法觉察。

之后他又去过病房几次。然后Allen便走了。每次他的手指都紧紧收在身体后头。

没有任何公开的仪式,遗体据说是马上火化了。又听别人说,Allen自己也觉得活够了,上天毕竟待他不薄,世间种种快乐他都尝过尝够,等等等。

但他直觉这不像Allen会说的话,更不会是他的遗言。他更忿忿地想:Allen怎能如此超脱?怎能遗忘了这人世间还存在一个懦弱的丶自私的丶赖活着的朋友,需要他原谅?Allen一定知道且介意的,他们曾经是那么要好的朋友。

●

很快地1996年便被世人遗忘,1997年的四月,台湾引进了鸡尾酒疗法。

那年的国际爱滋日,有人提议要为Allen缝制一张被单,他被推举为被单设计人。当时他正忙着赶办出国进修的诸多繁琐杂事,抽空木木然提笔在纸上大笔一挥,随意勾勒几笔,便急急送出,自然有人照着裁制。事后他却完全忘了他画过什么。那可是纪念Allen的被单呵!

也直等到多年以后,他历经了更多人事沧桑,才隐约明白了他终究还是没有办法完全活过来。坐四望五之年,常自嘲要「努力抓住青春的尾巴」,但他始终不能明白的是,命运曾经交付给他的,究竟是怎样的青春?他到底要从中抓住些什么?不曾大死一番的人,自然只值得平庸猥琐,谈何死地复生?

「当时……如果怎样丶怎样……便好了。」他有时会不能自主地这样那样想。印象最深的是,他永远收在身后的手指头。

是的,如今他最需要的是一个拥抱,手指远远向前伸出的拥抱。一个简单的丶诚意的丶真实的拥抱。身体必须是向前的,脸颊感受得到对方体温的,手指扣住了背脊的,那样一个结结实实的拥抱。如果今生他无缘得到,最起码,他必须给得出。

是这样的一个拥抱。

「安息吧。Allen。」

多年以后他听见自己无声在说。却像安慰着自己。

多少次他回到他惧怕进入的爱滋病房,看见他自己正紧紧拥抱着浑身病毒的丶垂死的丶身体薄如纸片的Allen。在那张雪白床单的病床上,Allen在教他拥抱。

是的,必定是这样。Allen微笑着告诉他,这是他这一生最珍贵的学习:你必须学会及时拥抱。如果可以,在拥抱时流泪,因为被拥抱的人看不到。

如今他终于可以拥抱自己。

青春的滋味如何?他曾经尝到的尽是死亡丶恐惧丶孤独,和羞耻。怨上天待他何其之薄,要如此的青春何用?

而经由认识了Allen,和Liam丶Yate及那些不断消失着的生命的死亡,他终于明白,青春其实是一份美好的礼物。

●9月19日起在光点台北举办为期两周的Rob Epstein Documentary Festival,包含了他最著名的四部电影:《哈维米克的时代》丶《电影中的同志》丶《一七五纪事》丶《人人手中线──爱滋被单的故事》。Rob Epstein(劳勃·伊普斯汀)也是今年台北电影节的专题导演,他曾得过两届奥斯卡最佳纪录片,《人人手中线》是其中的一部。

本文原载:《联合报》2009/09/19版

「与你同在」同志影展劳勃·伊普斯汀经典同志纪录片影展之相关活动

1丶知名作家陈克华先生于9月15日出席「人人手中线-爱滋被单的故事」的映后座谈,跟爱滋患者权益促进协会的林宜慧秘书长一起分享了这些年来自身的经验与感受,从恐惧丶愤怒到无奈,他们见证了25年来台湾社会与政府面对爱滋病态度的转变(或不转变)。底下可连结到当天的影音与座谈内容摘要。

2丶周美玲导演丶台大「性别与空间研究室」的毕恒达教授针对「电影中的同志」与「哈维米克的时代」的座谈

http://www.ffe.com.tw/download/rob/specialscreening/1213.html

3丶《电影中的同志》性别人权协会秘书长王苹座谈会:同性恋就等同于限制级? 电影分级制度需要被检讨

《人人手中线:爱滋被单的故事 Common Threads:Stories From The Quilt》预告片

打印版本

打印版本