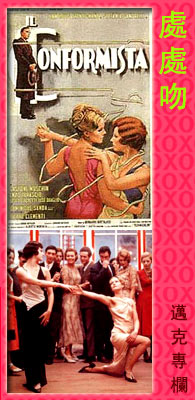

炫目的傑作《同流》(The Conformist)有當時頗破格的同志心理描寫,若得這樣一個近乎性感的海報男孩招徠,揭竿而起的義勇軍就算不倍增,起碼多了可以壯膽的體面裝飾品。

在那個石牆事件剛剛由報紙頭條滲進日常生活的時代,銀幕假如響起肆無忌憚的聲援,對起步的運動恐怕有不可估量的鼓舞作用──你可以想像,如果《斷背山》於七十年代初就毅然矗立在地平線,存在意義會比三十年後才出現在懷舊明信片上大多少嗎?

尤其那是一把來自舊大陸的年輕聲音,明亮、摩登、有知識份子色彩。既然法國新浪潮諸公擺 明車馬只對溝女有興趣,指望實力最雄厚的陣營遣派救兵無疑異想天開,退而求其次,意大利崇尚高達的新晉詩人實在不賴。

他正式執導之前當過帕索里尼跟班,炫目的傑作《同流》(The Conformist)有當時頗破格的同志心理描寫,若得這樣一個近乎性感的海報男孩招徠,揭竿而起的義勇軍就算不倍增,起碼多了可以壯膽的體面裝飾品。

現在回顧,當然啼笑皆非。被影評人隻手造就而平步青雲,《巴黎最後探戈》是影史上最昭彰的個案,舞池裏攬頭攬頸的假如換了兩隻雄雞,誰敢擔保牠們能像擁抱異性的馬龍白蘭度一般生出金蛋?

寶蓮基爾(Pauline Kael)的忠實讀者再盲目崇拜偶像也必需承認,影評界天山童姥的基因神經線素來不算發達,就地取材使用白脫油進行肛交的變成男男,她未必會慷慨搬出《春之祭》抬舉。而沒有她的鼎力支持,一部荒腔走板的歐陸藝術片最多只能在數目有限的小影院輪廻,根本沒本事唱成舉世矚目的主旋律。

更關鍵的疑問,是貝托魯奇能否拍出一部值得同志驕傲的同志電影。縱使假設性的問題很難實牙實齒對待,不幸地我努力加加減減,也一直找不到可以配搭出正面答案的方程式。最簡潔的證明是他的不堅持:兩男的探戈由一男一女表演,絲毫沒有意義上的差異?果真如此,他就註定不是一個能夠敏銳處理同志題材的導演,像法斯賓達和艾慕杜華。

再從他後來的作品推測,一樣不樂觀。由保羅鮑爾斯(Paul Bowles)原著改編的《情陷撒哈拉》(Sheltering Sky)最可以看出他心底的情慾地理狀況:那是一片茫茫的沙漠,綠州不過是海市蜃樓,別希望會湧現有救命功 能的甘露。男主角的追尋虛無飄渺,罩上一層不知名「主義」的美麗面紗,聰明地迴避了在鏡中照見真正的自己。鮑爾斯所有小說普遍散發的神秘感,不過是名目堂皇的煙幕,惺惺相惜的貝托魯奇把它視作暢遊性俱樂部的護身符,自欺事小欺人事大。

最新的《戲夢巴黎》(The Dreamers)數十年如一日與同志情愫藕斷絲連,二十世紀中曖昧的少年心態延續到二十一世紀初,未免教人搖頭嘆息:他顯然沒有搭上越開越快的時代列車,依舊關起門來進行精神自慰。

最新的《戲夢巴黎》(The Dreamers)數十年如一日與同志情愫藕斷絲連,二十世紀中曖昧的少年心態延續到二十一世紀初,未免教人搖頭嘆息:他顯然沒有搭上越開越快的時代列車,依舊關起門來進行精神自慰。

同一件事由未成年人擔鋼,青春魅力可以教人忽視基層結構的幼稚,改由已過不惑的老頭子搬演,就算絲絲入扣也無可避免髒的感覺,勉強忍受肯定難堪地皺起沒有義務說謊的雙眉。

到頭來,我們是要為錯失良機感到慶幸的,影史上假如有一部叫《巴黎最後探戈》的同志電影,只怕不外多了一匹害群之馬。

起碼,透過有色眼鏡的凝視,它印證的是世俗對同志的偏見和恐懼:情感因壓抑而阻塞,性關係隨便而迷亂,血淋淋的氛圍恭維的說法是子宮的迷戀,不客氣對質就是地獄的建成。強逼性肛交、綴滿侮辱話語的前戲、靠你眼望我眼達致高潮的幻想、死亡陰影的無處不在,大概將會失去經異性戀者演繹的震撼力,因為令人不安、驚惶以致嘔吐的種種異端行為,在想當然的同志宇宙是早午晚家常便飯。

要為一支越幫越忙的探戈清洗舞池地板,你想想會多頭痛、多費工夫?

列印版本

列印版本

讀者回應

曾给电影海报整幅盖下来的旧校友

請先登入再使用此功能。